Voici le résumé de ce que vous allez découvrir pour Chenonceau : l’histoire du château des Dames, de Diane de Poitiers à Catherine de Médicis, son architecture élégante posée sur le Cher, les galeries, jardins et espaces emblématiques, des anecdotes surprenantes sur la vie à la Renaissance et des conseils pratiques pour une visite réussie.

Visiter le château de Chenonceau : en quelques mots

Surgissant au-dessus du Cher, c’est un château de conte de fées. On s’attend à tout moment à voir débouler le prince charmant et on ne serait même pas étonné si la propriétaire vous disait qu’elle s’appelle Cendrillon. Chenonceau, c’est le château des Dames, parce qu’elles ont fait de lui cette merveille qui continue de nous émouvoir.

Chenonceau. Photo choisie par Monsieurdefrance.Com : mawgli via Depositphotos.

Catherine Briçonnet sort le château du Moyen Âge pour en faire une résidence de plaisance. Henri II, roi de France, l’offre à Diane de Poitiers, la femme de sa vie. C’est elle qui a l’idée de faire bâtir un pont reliant le château à l’autre rive du Cher. Catherine de Médicis, épouse de Henri II, prend sa revanche à la mort de son mari. Elle chasse Diane et donne son allure actuelle au château en faisant couvrir le pont créé par sa rivale. Ici, la reine veuve, vêtue de noir, domine la Cour. Elle sait tout grâce à son “escadron volant”, ces jolies femmes dévouées qu’elle envoie recueillir les confidences des amants qu’elle choisit pour elles. À Chenonceau passent aussi la Reine Margot, reine du plaisir, Marie Stuart, la reine décapitée, ou encore Louise de Lorraine-Vaudémont, la reine blanche, veuve inconsolable de Henri III. Louise Dupin fait entrer Chenonceau dans le Siècle des Lumières : elle y accueille Jean-Jacques Rousseau et travaille sur les droits des femmes. Elle sauve Chenonceau de la destruction pendant la Révolution, rappelant aux révolutionnaires que “le château est un pont, et un pont, ça peut toujours servir.”- Château, pardon, chapeau Madame !

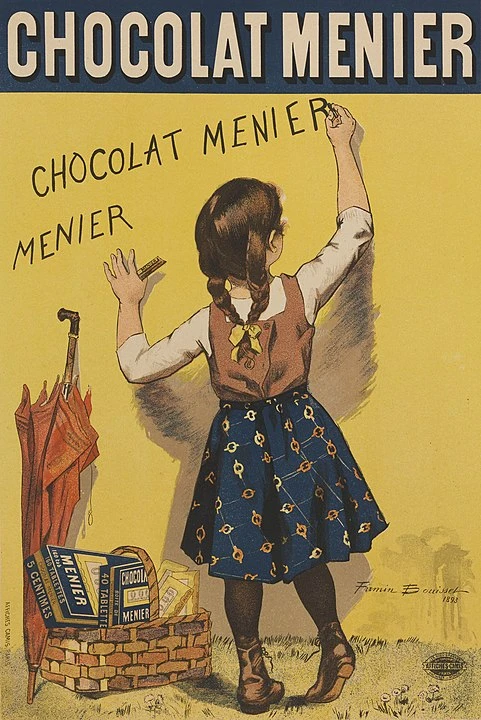

Plus tard, Madame Pelouze y montre ses pelouses au Tout-Paris. Puis la famille Menier, du célèbre chocolat, prend le relais et possède toujours le domaine. Sous leur garde, Chenonceau devient hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis passage clandestin vers la zone libre pendant la Seconde. C’est aujourd’hui l’un des lieux touristiques les plus populaires de France, visité chaque année par plusieurs centaines de milliers de curieux venus traverser le Cher et l’histoire.

Que voir à Chenonceau : les jardins, le parc et le château

Les jardins renaissance du château de Chenonceau. Photo choisie par monsieurdefrance : Mor65 via Depositphotos.

Les jardins du château de Chenonceau : un chef-d’œuvre Renaissance

En arrivant, une immense allée mène tout droit au château que l’on devine au loin. Mais ne la prenez pas immédiatement ! Faites des détours, suivez le plan remis à l’accueil : sur la droite, le parc aux ânes, puis une petite ferme avec divers animaux — un vrai plaisir pour les enfants. On croise des cygnes, des canards, et plus loin le potager aux fleurs, foisonnant de variétés. Des petits panneaux indiquent leurs noms, et on n’est jamais longtemps sans croiser un jardinier avec qui échanger. Un atelier floral expose des bouquets magnifiques, un passage incontournable pour les amoureux des plantes. La promenade continue vers la ferme et la galerie des attelages, où sont exposées des voitures hippomobiles, calèches et charrettes anciennes — un témoignage fascinant de l’ingéniosité d’autrefois.

Le château émergeant des jardins Renaissance. Photo choisie par monsieurdefrance.com : Jérôme Prod'homme (c)

Le labyrinthe et les “fausses ruines” de Chenonceau

À gauche de la grande allée, se trouve un labyrinthe d’osier vivant. Un endroit surprenant où l’on se perd avec plaisir. En son centre, un monument orné de caryatides de Jean Goujon rend hommage aux jardins romantiques du XIXᵉ siècle. On découvre Pallas et Cybèle d’un côté, Hercule et Apollon de l’autre. L’endroit est photogénique : ne le manquez pas, même si le château vous attire déjà.

Le monument du labyrinthe. Photo choisie par Monsieurdefrance.com : Jérôme Prod'homme (c)

Les jardins contemporains de Chenonceau : entre art et nature

Avant ou après la visite du château, explorez le jardin vert, aménagé sur l’emplacement de l’ancienne ménagerie et volière de Catherine de Médicis. Ce jardin, planté d’arbres remarquables — chêne-vert, robinier, cèdre bleu, catalpa —, rend hommage à la nature domestiquée. Plus loin, le jardin Russell Page, du nom du grand paysagiste britannique décoré de l’ordre de l’Empire britannique en 1952, célèbre le dialogue entre art et nature. On y découvre des œuvres de François-Xavier Lalanne (1927–2008), sculpteur animalier à la poésie singulière.

Les jardins Renaissance de Diane de Poitiers et Catherine de Médicis

Château de Chenonceau vu du ciel Photo par Antoine2K/Shutterstock

Devant vous, le château surgit, mi-pont, mi-palais, offrant l’un des panoramas les plus célèbres de la Loire. À droite, le jardin de Catherine de Médicis, intime et fleuri (roses, lavande…), borde la rivière où l’on aperçoit souvent des canoës. À gauche, le jardin de Diane de Poitiers, légèrement en contrebas, conserve son dessin d’origine. Ses terrasses, véritables remparts, protègent le domaine des crues du Cher — une rivière capricieuse ! Les rosiers grimpants y sont sublimes à la belle saison.

La visite du château de Chenonceau : à l’intérieur du chef-d’œuvre

L'entrée du château de Chenonceau en arrivant des jardins. Photo choisie par monsieurdefrance.com : Milosk50 via depositphotos.

La visite est parfaitement organisée : il suffit de suivre les panneaux, même si on se laisse vite happer par la beauté des lieux. On commence par la partie la plus ancienne du logis (avant le pont), où l’on découvre les chambres, la chapelle intime, la pièce de l’apothicaire et les cuisines superbement reconstituées — on se croirait dans Downton Abbey.

Vue de la chambre de l'apothicaire (puisque Chenonceau a aussi été un couvent et qu'il fallait soigner les nonnes. le château a aussi été hôpital pendant la Première Guerre Mondiale. Photo choisie par monsieurdefrance.Com : silverbackstock via dépositphotos.

Vient ensuite la grande galerie, longue promenade au-dessus de l’eau, ornée de tableaux et d’objets anciens. La lumière y change selon l’heure, donnant une impression magique de flotter sur le Cher. Après la visite, on peut voir la tombe de Madame Dupin dans le parc forestier, avant de revenir vers le château.

La chapelle (détail). Photo choisie par monsieurdefrance.Com : giuseppemasci.me.com via dépositphotos.

Organiser sa visite à Chenonceau : durée, parcours et conseils

Comptez au moins une demi-journée complète pour bien profiter de Chenonceau. L’idéal : les jardins côté droit à l’aller, côté gauche au retour, avec une heure au minimum pour chaque partie. À l’intérieur, on monte et descend beaucoup, mais la circulation reste fluide. Même en période d’affluence, il est toujours possible de faire une belle photo sans la foule — bravo à l’équipe du château pour cette organisation exemplaire. Regardez les plafonds, les sculptures, les détails : ils sont magnifiques et souvent oubliés par les visiteurs pressés. Les escaliers et cheminées offrent des angles photo splendides, différents des clichés habituels.

Infos pratiques : accès, horaires et tarifs du château de Chenonceau

N'oubliez pas de regarder les détails. Les sculptures sont partout à Chenonceau et elles sont subtiles. Photo choisie par Monsieurdefrance.com : Jérôme Prod'homme (c)

Adresse GPS : Château de Chenonceau, 37 150 Chenonceaux (Indre-et-Loire).

Le domaine se trouve à 210 km de Paris (environ 2 h par l’A10) et à 33 km de Tours (30 min).

Venir à Chenonceau

-

En voiture : Autoroute A10, sortie Bléré ou Amboise, direction Chenonceaux.

-

En train : Gare de Chenonceaux, juste à côté du château, avec des liaisons depuis Tours et Paris-Austerlitz (trajet ≈ 2 h 30).

-

En avion : Aéroport Tours-Val-de-Loire à 30 min.

Tarifs et horaires

-

Entrée adulte : environ 15 €, brochure incluse.

-

Réservation en ligne recommandée.

-

Ouvert toute l’année, horaires variables selon la saison (voir : chateau-chenonceau.fr).

Attention les tarifs sont donnés à titre indicatifs et n'engagent pas Monsieur de France / Vérifiez sur le site officiel

Château de Chenonceau Photo par proslgn/Shutterstock

Distances depuis Chenonceau vers les autres châteaux de la Loire

Nous sommes ici au cœur des châteaux de la Loire, là où la France déploie toute sa grâce. Chaque demeure raconte un rêve royal : le raffinement du Château d’Azay-le-Rideau, la grandeur du Château de Chambord, la beauté sur l’eau du Château de Chenonceau et l’élégance classique du Château de Cheverny. Autant de joyaux qui font de la vallée de la Loire un voyage à travers l’histoire et l’art de vivre à la française.

-

Chambord : 54 km – ≈ 1 h de route

-

Amboise : 12 km – ≈ 15 min

-

Azay-le-Rideau : 52 km – ≈ 40 min

-

Blois : 45 km – ≈ 45 min

-

Cheverny : 60 km – ≈ 1 h 10

-

Villandry : 55 km – ≈ 45 min

L’histoire du château de Chenonceau : le château des Dames

Avant la merveille qu’on découvre aujourd’hui, il existait déjà plusieurs châteaux à Chenonceau. D’abord un château fortifié destiné à contrôler — et à taxer — les passages sur le Cher, la rivière qui coule dessous. De ces bâtiments médiévaux, il ne reste presque rien, sinon la Tour des Marques, vestige de l’ancien château fort.

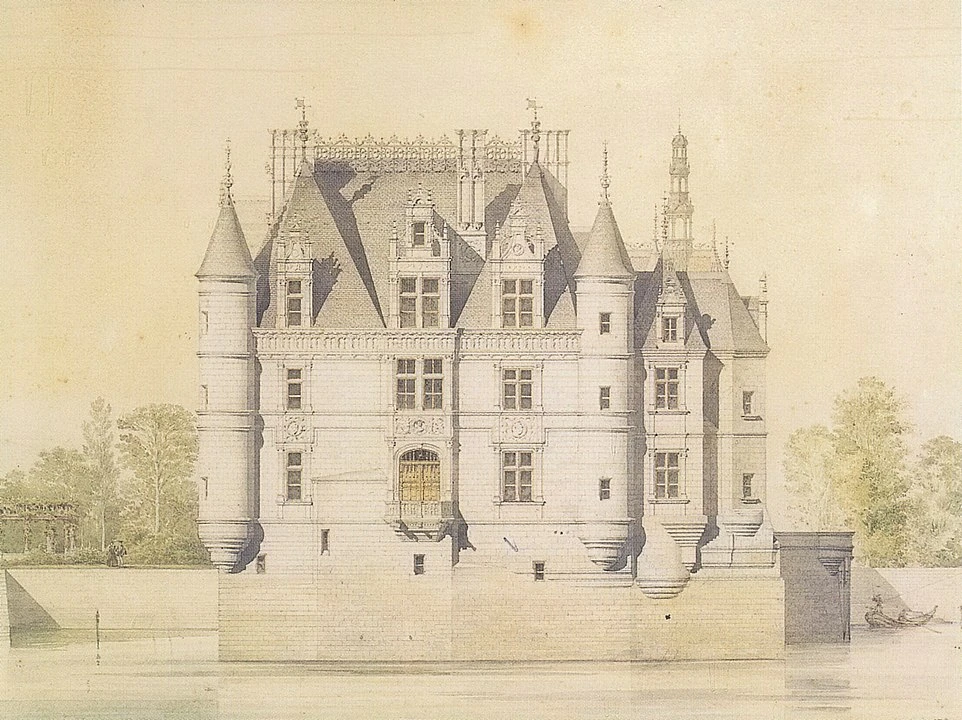

Restitution de la façade sud sur le Cher, du château de Thomas Bohier. Dessin de Félix Roguet (1823 1888).

Aux origines de Chenonceau : du château-fort au château de plaisance

Ce sont Thomas Bohier et sa femme, Katherine Briçonnet, qui font de Chenonceau un lieu de plaisance. Ils achètent l’endroit en 1514 et commencent par raser l’ancien château-fort pour en construire un neuf, sur le bord du Cher. Katherine Briçonnet est la véritable architecte du lieu, gérant le domaine et les travaux durant les longues absences de son mari, un homme influent à la Cour de France. Après la mort du couple, des malversations financières commises par Thomas Bohier amènent à la confiscation du château à son fils, Antoine Bohier, par le roi François Ier en 1535. Le château entre alors dans le domaine de la Couronne.

Diane de Poitiers : la favorite du roi et bâtisseuse du pont

Henri II, roi de France, hérite du château confisqué par son père François Ier. Il l’offre, en 1547, à la femme de sa vie : la sublime Diane de Poitiers, sa maîtresse de vingt ans son aînée. C’est elle qui a l’idée de faire bâtir un pont reliant le château à l’autre rive du Cher — une idée visionnaire, qui sauvera Chenonceau des destructions révolutionnaires : “un pont, c’est utile”, rappellera plus tard Louise Dupin.

Portrait probable de Diane de Poitiers par François Clouet (1510 1572).

Diane règne sur le château et sur le cœur du roi pendant douze ans. Mais à la mort d’Henri II, tué lors d’un tournoi le 10 juillet 1559 (il reçoit une lance dans l’œil), Catherine de Médicis, son épouse, prend sa revanche et chasse Diane de la Cour. La favorite doit céder Chenonceau, qu’elle échange contre Chaumont-sur-Loire.

Catherine de Médicis : la reine qui couvre le pont de la favorite

Devenue veuve, Catherine de Médicis reprend Chenonceau en 1559 et entreprend de le transformer. Elle fait couvrir le pont construit par Diane et lui donne l’allure actuelle d’une galerie suspendue sur le Cher (1576). Elle commande aussi la création de nouveaux jardins.

Catherine de Médicis par François Clouet (après 1559).

Reine stratège, vêtue de noir, elle domine la Cour. Elle s’appuie sur son “escadron volant”, ces femmes séduisantes et intelligentes qu’elle envoie glaner des informations auprès des hommes influents. À Chenonceau, la politique et les intrigues se mêlent au raffinement.

Passent ici la Reine Margot, la Reine Marie Stuart ou encore Louise de Lorraine, future “Reine Blanche”. Ce sont les grandes heures de Chenonceau, résidence royale et cœur battant du pouvoir féminin.

Louise de Lorraine, la Reine Blanche de Chenonceau

C’est à Chenonceau que Louise de Lorraine-Vaudémont se retire après l’assassinat de son mari, Henri III, en 1589, par un moine fanatique ironiquement nommé “Clément”. Très amoureuse, elle ne se remettra jamais de sa perte. Petite princesse lorraine sans destin royal, elle devient pourtant Reine de France, et Chenonceau son refuge de deuil.

Louise de Lorraine-Vaudémont, Reine de France par Par Jean Rabel — Cette image provient de la Bibliothèque en ligne Gallica.

Vêtue de blanc chaque jour — couleur du deuil des reines de France —, elle transforme sa chambre en un oratoire sombre décoré de larmes et d’os peints en argent. Sa douleur marque le château d’une empreinte mélancolique. A sa mort, Chenonceau passe successivement aux maisons de Vendôme et de Condé.

Louise Dupin, Madame Pelouze et les Menier : Chenonceau au fil des siècles

Louise Dupin (1706 1799) par Jean Marc Nattier

En 1737, le duc de Bourbon, propriétaire absent, vend le château au financier Claude Dupin (1686–1769). Sa femme, Louise Dupin, en fait un lieu de pensée et de culture. Elle accueille Jean-Jacques Rousseau et s’intéresse aux droits des femmes. C’est l’une des premières féministes françaises.

Pendant la Révolution, elle sauve Chenonceau en rappelant :

“Eh quoi citoyens ! Ne savez-vous pas que Chenonceau est un pont ? Vous n’avez qu’un seul pont entre Montrichard et Bléré, et vous voulez le démolir ? Vous êtes les ennemis du bien public !”

Chapeau Madame Dupin !

Plus tard, en 1864, Madame Pelouze entreprend une rénovation ambitieuse du château et y organise de fastueuses réceptions mondaines. Ses extravagances la ruinent : elle doit revendre Chenonceau au Crédit Foncier de France. Le domaine passe ensuite aux Terry, une famille d’origine cubaine, avant d’être racheté par les Menier, célèbres chocolatiers.

La famille Menier : la sauvegarde du château

Henri Menier (1853–1913) achète Chenonceau pour son épouse, Hélène Thyra-Sellières, qu’il adore. Il meurt peu après, et son frère Gaston Menier poursuit l’œuvre familiale. Patriote, il transforme la galerie en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. Sa femme, Simonne Menier, soigne les blessés elle-même. Quelques années plus tard, les Menier, passionnés d’aviation, reçoivent Charles Lindbergh, premier homme à traverser l’Atlantique en avion. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la galerie devient un passage clandestin vers la zone libre. Le château est endommagé par les bombardements : les vitraux de la chapelle sont détruits par un avion américain, alors qu’ils avaient survécu à la Révolution.

Une affiche de la Famille Menier / Affiche publicitaire de 1893, créée par Firmin Bouisset.

Aujourd’hui encore, Chenonceau appartient à la famille Menier. Laure Menier, actuelle propriétaire, prolonge la lignée des “Dames de Chenonceau” et veille sur ce monument emblématique. C’est désormais l’un des sites les plus visités de France, où chaque visiteur traverse à la fois le Cher… et cinq siècles d’histoire.

FAQ – Château de Chenonceau

Les jardins / Château de Chenonceau Photo par Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Combien de temps faut-il pour visiter le Château de Chenonceau ?

Prévoyez au moins une demi-journée pour profiter pleinement de la visite. Comptez environ deux heures pour les jardins et deux heures pour l’intérieur du château, chef-d’œuvre de la Renaissance française dans la vallée de la Loire.

Pourquoi l’appelle-t-on “le château des Dames” ?

Parce que ce sont des femmes puissantes qui ont façonné Chenonceau : Katherine Briçonnet, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis et Louise Dupin. Chacune a laissé son empreinte, donnant au château son élégance et son raffinement uniques.

Peut-on voir la grande galerie au-dessus de la rivière ?

Oui. La grande galerie du Château de Chenonceau s’étend au-dessus du Cher, offrant une vue spectaculaire, unique au monde. C’est l’un des symboles les plus photographiés de la vallée de la Loire.

Peut-on visiter les jardins sans entrer dans le château ?

Oui. Le billet d’entrée donne accès à plusieurs jardins : celui de Diane de Poitiers, celui de Catherine de Médicis, ainsi qu’un labyrinthe, un potager et un jardin vert parfaitement entretenus.

Château de Chenonceau Photo par Felix Lipov/Shutterstock.fr

Le château est-il accessible en train ?

Oui. La gare de Chenonceaux se trouve à quelques mètres de l’entrée. Depuis Tours ou Paris, il est facile de s’y rendre par le train, une option très pratique pour les visiteurs.

Le Château de Chenonceau a-t-il servi pendant les guerres ?

Oui. Le château a été transformé en hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis est devenu un passage vers la zone libre pendant la Seconde Guerre mondiale.

Où se situe exactement le Château de Chenonceau ?

Le château se trouve dans la vallée de la Loire, à Chenonceaux (Indre-et-Loire, 37), à environ 210 km de Paris et 30 minutes de Tours.

Quel est le meilleur endroit pour photographier le château ?

Depuis les jardins Renaissance ou les rives du Cher, où les arches du château se reflètent parfaitement dans l’eau. C’est le point de vue préféré des visiteurs et des photographes.

Le Château de Chenonceau appartient-il encore à l’État ?

Non. Il est toujours propriété privée de la famille Menier, célèbre pour son chocolat, qui en assure la préservation et la mise en valeur depuis plusieurs générations.

Faut-il réserver ses billets à l’avance ?

Oui, surtout en été ou lors des week-ends prolongés. La réservation en ligne est vivement conseillée pour éviter l’attente et garantir l’accès à l’un des châteaux les plus visités de France.

Quel est le meilleur point de vue pour photographier le château ?

Depuis les jardins Renaissance ou la rive du Cher, où le reflet du château se mire dans l’eau.

Le château appartient-il encore à l’État ?

Non. Il appartient toujours à la famille Menier, connue pour le chocolat, qui en assure la gestion.

Faut-il réserver à l’avance ?

Oui, mieux vaut réserver en ligne, surtout en été ou lors des grands week-ends.