LES MÉROVINGIENS (Ve–VIIIe siècle)

Le monde après Rome

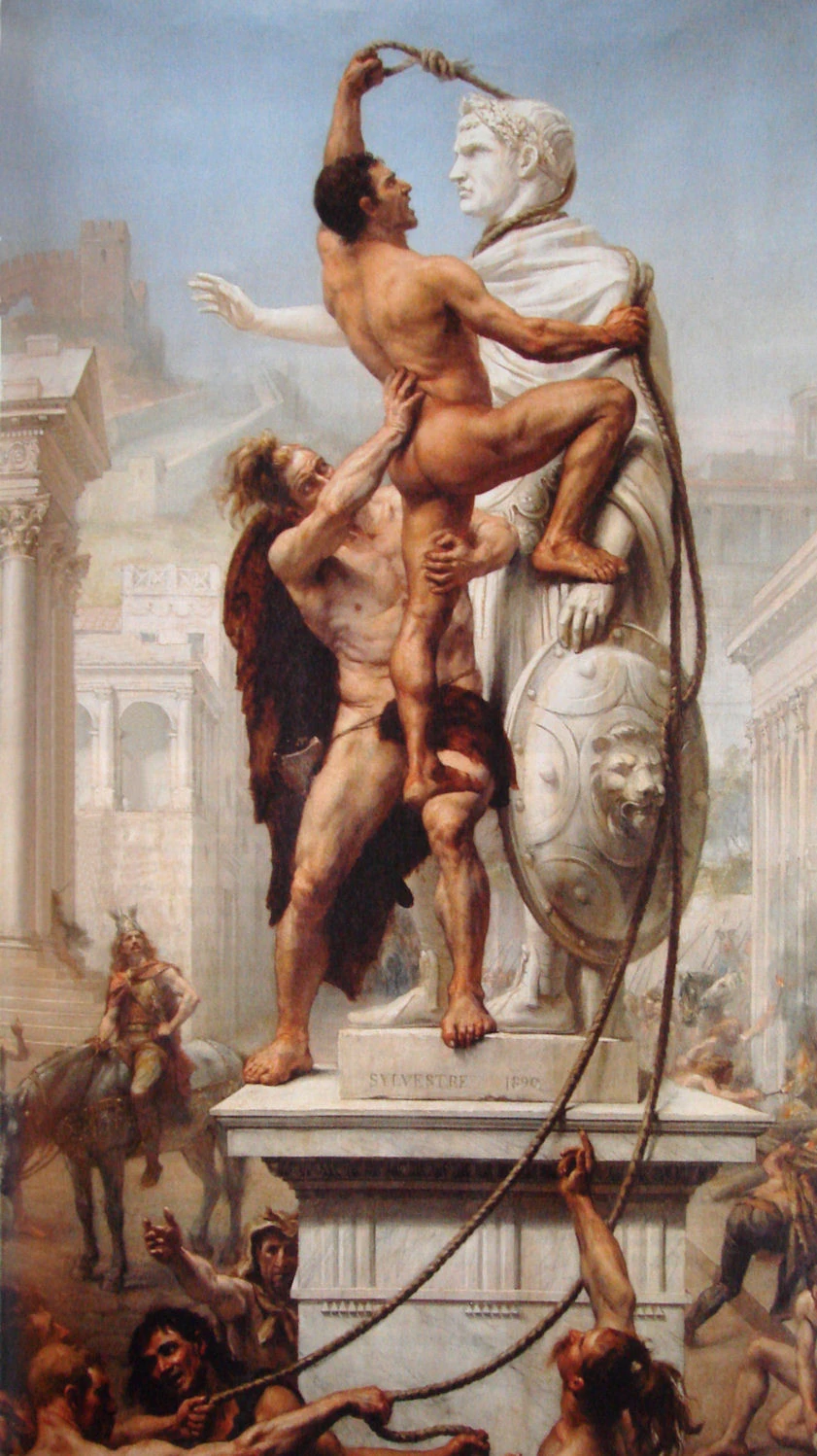

Le sac de Rome en 410, scène dramatique peinte par Joseph-Noël Sylvestre, représentation historique puissante, illustration choisie par monsieurdefrance.com.

Imaginez le décor : la Gaule après la chute de Rome, ce n’est pas un musée poussiéreux, c’est un champ de ruines. De la grandeur romaine il reste des morceaux de marbre plantés dans la boue. On marche dans des villes à moitié vides, on croise des fortifications effondrées, on se demande qui commande qui — c’est un joyeux bazar. Et la civilisation romaine, raffinée, organisée, qui aimait tellement les bains chauds et les mosaïques… eh bien elle a pris froid. Fin de partie. Maintenant ce sont les Francs. Et clairement, ils n’ont pas lu Sénèque, ils s'en foutent. Chez eux ce qui compte c'est la force et... La chevelure. Rien de pire pour un roi franc que d'être chauve, ou pire : tondu quand il est vaincu. La chevelure est signe de force et de virilité.

Avec les Mérovingiens, on est encore aux débuts de l’histoire de France et des premiers rois de France, ceux qu’on voit rarement dans les manuels mais qui posent les fondations de la monarchie française.

Clovis (466–511), le baptême fondateur

Clovis, au départ, c'est un des chefs de ces nations qui se sont installées et qui défendent leur territoire. Mais il a quelque chose que les autres n’ont pas : l’œil. Il regarde cette Gaule traumatisée, il voit les évêques qui tiennent encore debout, un peu comme des poteaux au milieu de la tempête et il se dit : “Tiens, si on faisait copain-copain ?”. Après tout, même lui qui n'est pas chrétien, il remarque que ce qui tient encore c'est l'Eglise et sa structure bien installée. Un lien entre les peuples par dessus les différents rois barbares. Et PAF, baptême à Reims. Là c’est du génie. En un seul geste, il se transforme d’envahisseur en héritier. Tout le monde respire mieux. Il devient fréquentable. On le regarde moins comme un sauvage poilu et plus comme un monsieur respectable. C’est là que la mayonnaise “France” commence à prendre.

Le baptême de Clovis / Par Maître de Saint Gilles — National Gallery of Art, Washington, D. C., online collection, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=311711

Brunehaut et Frédégonde

Ah celles-là… on pourrait lancer une série Netflix sur elles. Deux femmes, deux tempéraments, deux haines. Brunehaut, l’organisatrice, la femme qui comprend ce qu’est un royaume, qui veut remettre de l’ordre dans tout ça. Et Frédégonde… attention. Elle, c’est la silex dans la botte. Celle qui vous sourit avec douceur en vous servant votre coupe de vin, pendant que son serviteur verse du poison dans votre dessert. Leurs manigances s’étendent sur quarante ans, quarante ans de drames familiaux, de maris qui meurent trop vite, d’héritiers qui disparaissent subitement, de petits cousins “accidentellement” étranglés. Non, ce ne sont pas des histoires romancées : c’est la vraie vie des Mérovingiens — et elle est sanglante. Brunehaut, accrochée au pouvoir, a une fin tragique. Elle est condamnée à être attaché par les cheveux et les mains à un cheval au galop qui est lancé dans un champ de pierre. Une bouillie à la fin. L'horreur... Mais l'époque à l'habitude, on coupe, on égorge, on arrache les yeux quand on est en conflit politique. "Autres temps autres moeurs" comme dit le vieux proverbe Français.

Supplice de Brunehaut, scène historique forte illustrant la fin tragique de la reine mérovingienne, illustration choisie par monsieurdefrance.com.

Dagobert (603–639), le dernier vrai roi

Dagobert est un roi sérieux, et pourtant aujourd’hui on le réduit à une culotte à l’envers — c’est presque criminel. Dagobert, c’est le dernier Mérovingien qui a réellement régné. Après lui, les rois se contentent de régner en apparence. Ils ont le titre, ils ont les cheveux longs… mais ils n’ont plus les décisions.

Charles Martel (676–741), le vrai patron sans couronne

Et là, on arrive à un drôle de personnage : Charles Martel. Lui, il n’est pas roi. Il ne met pas la couronne, il n’a pas le beau titre, mais tout le monde sait que c’est lui le patron. Quand ça cogne, c’est lui qui répond. Quand il y a un territoire à défendre, il est devant, pas derrière. Et en 732, à Poitiers, il renvoie les envahisseurs d’Espagne direction sud. On va être clair : cette victoire-là, elle a fait de Charles Martel le héros du moment. Il est surnommé "le martel", le marteau, tant la victoire a été complète. On sent que de cet homme là, une dynastie va surgir. Il faudra attendre 2 générations encore. Mais, il s'en fout, Charles, il a gagné l'immortalité.

Charles Martel lors de la Bataille de Poitiers / image choisie par Monsieur de France : Charles de Steuben — Source inconnue, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363367

Pépin le Bref (714–768), le mec qui pose LA question qui tue

Pépin, c’est le petit fils de Martel, et il a hérité de la bosse politique. Il regarde les rois mérovingiens, avec leur chevelure sacrée, leurs airs nobles, et surtout… leur inutilité grandissante, et il se dit : “Bon, là, il y a une anomalie.” Il n'a pourtant pas de quoi en imposer : il est petit. Si petit qu'on l'a surnommé "le bref". Mais tout de même, il a un cerveau, il sait se battre, et il s'impose. Tellement qu'il fait de l'ombre au roi mérovingien a bien du mal à voir la lumière.

Et il ose poser LA question au pape — celle qui change le destin du pays : “Doit-on être roi parce qu’on descend d’un roi… ou parce qu’on gouverne vraiment ?” Et Rome, qui ne manque jamais d’esprit pratique, répond :“Parce qu’on gouverne vraiment.”

Là, Pépin se frotte les mains. Les Mérovingiens perdent leur couronne et Pépin devient roi. Charles III, le dernier descendant de Clovis, est tonsuré mais il a la vie sauve, il est enfermé dans un monastère. fin du match.

Childéric III au moment de sa tonsure / Tableau choisi par Monsieur de France : Par Didier Descouens — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81225631

Pourquoi on change de dynastie ?

Parce que les Mérovingiens ne régnaient plus. Ils existaient, ils posaient pour la tapisserie, ils faisaient figure de rois — mais ils ne dirigeaient rien. Le pouvoir était ailleurs, dans les bureaux du maire du palais. Et dans un monde qui bouillonne, qui s’effondre, qui se redresse, il faut des gens qui décident. Pépin appartient à cette espèce-là. Les Carolingiens entrent en scène parce que le pays a besoin de rois qui gouvernent, pas de rois qui somnolent.

LES CAROLINGIENS (751–987)

Sacre de Pépin le Bref à Saint-Denis (huile sur toile de François Dubois1837 / Image choisie par monsieur de France Par G.Garitan — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35561914

La dynastie carolingienne, rendue célèbre par Charlemagne, est l’une des grandes périodes de la monarchie française : c’est là que la liste des rois de France commence à ressembler à une vraie histoire continue.

La dynastie qui sort son pays des ruines

Si les Mérovingiens ont mis la France sur les rails, les Carolingiens, eux, vont soulever la locomotive à mains nues pour remettre le pays en marche. Sous eux, on range les papiers, on répare les routes, on éduque les clercs, on traite avec les puissances étrangères. Bref : on recommence à faire de la civilisation. Et tout ça commence avec… Pépin le Bref.

Vue d'artiste de Pépin le Bref (peinture de Louis-Félix Amiel commandée par Louis-Philippe pour le musée de l'Histoire de France en 1837 / image choisie par Monsieur de France Par Louis-Félix Amiel — Source inconnue, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=954244

Pépin le Bref (714–768), le premier Carolingien

Alors lui, avec sa petite taille et son énergie de moine-soldat, il va donner au pays un mouvement, une direction. On dirait presque qu’il court partout avec un marteau dans la main pour réparer ce qui traîne. Ce n’est pas un roi qui fait la sieste. C’est un roi qui secoue le royaume. Il prépare le terrain pour quelqu’un d’encore plus grand que lui. Il a eu plusieurs enfants avec Berthe au grand pied, sa femme. Vous noterez que je ne met pas le mot pied au pluriel. Si on y reflechit, les enfants devaient être petits comme leur père, avec un grand pied. Ca laisse pensif non ? L'un d'entre eux se fait remarquer par l'histoire, et la chronique nous dit qu'il était grand en taille, c'est Charlemagne.

Charlemagne (742–814), l’homme en mouvement

Charlemagne : Par Albrecht Dürer — The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=556878

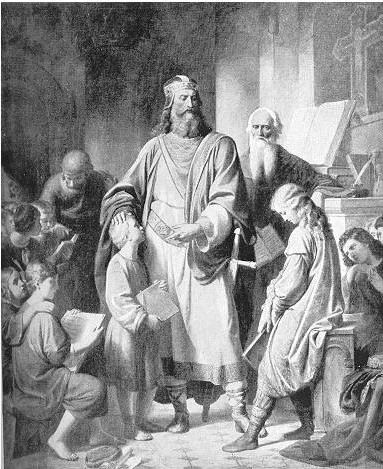

Ah… Charlemagne. "Carolus magnus" en latin, ce qui veut dire Charles le grand. On prononce son nom et on voit tout de suite une silhouette large, un cavalier infatigable, un homme qui parle plusieurs langues (mais qui écrit très mal)… un personnage historique connu de toute l'Europe aujourd'hui encore. Il a tout plein de qualités et la première d'entre elle : il sait s’entourer de gens qui savent. Charlemagne c'est un conquérant, sanglant parfois. Les saxons, par exemple, sont massacrés. Mais il est aussi un bâtisseur. Il protège les monastères, fait recopier les manuscrits, améliore l’enseignement. La fameuse “renaissance carolingienne”, c’est lui. On pourrait dire que Charlemagne a ré-appuyé sur le bouton “culture” en Europe. La légende affirme qu'il récompensait les élèves des écoles qu'il fondait et grondait ceux qui ne travaillaient pas assez, aussi nobles fussent-ils. Charlemagne est si souvent victorieux à la guerre que c'est quasi toute l'Europe qu'il possède. :Du coup, le 25 décembre de l’an 800, le pape lui met une couronne impériale sur la tête. Charlemagne n’avait pas demandé ça, mais ça fait quand même son petit effet. Ce jour-là, l’Occident a de nouveau un empereur. Et c’est un Franc. Pas un Romain. Et ça, ça change tout. A la fin de son règne, son empire va de l'actuelle France à l'est de l'actuelle Allemagne et il comprend aussi la moitié de l'Italie, entre autres. Tous les monarques de l'histoire européenne auront pour rêve de faire renaître l'empire de Charlemagne.

Charlemagne félicite l'élève méritant et sermonne l'élève paresseux. Gravure d'après Karl von Blaas, XIXe siècle., via wikimedia.

Louis le Pieux (778–840), le fils bien trop gentil

Louis, lui, n’est pas son père. Il n’a pas la prestance, pas l’autorité. C’est un gentil. Le genre à vouloir faire plaisir à tout le monde — et forcément, à ne satisfaire personne. Et avec ses fils qui se déchirent pour la succession, le royaume se défait comme une chemise trop usée.

Le résultat ? Le fameux partage de Verdun, en 843. Tuc-tuc-tuc, on coupe en trois la couronne de Charlemagne. On distribue les morceaux. Et là, forcément, ça commence à partir en vrille. On a donc trois royaumes après l'empire de Charlemagne. A gauche la Francia occidentalis, à droite la Germanie et au centre une sorte de bande qui va des rives de la mer du Nord jusqu'à Rome. Des actuels Pays-Bas jusqu'au milieu de l'actuelle Italie.

Et ensuite… l’effritement

Après Louis, on se perd un peu dans des successions de rois moins marquants — des gars pas forcément mauvais, mais pas flamboyants non plus. Certains défraient la chronique comme Louis III (863-882), pas forcément parce qu'il a remporté une rude bataille contre les vickings en 879, mais parce qu'il est le premier roi franc à mourir bêtement. Pressé d'attraper une jeune femme qui le fuyait, alors qu'il veut entrer à cheval dans la demeure où la jeune fille s'est réfugier, il ne voit pas que le linteau de la porte est trop bas pour qu'il puisse passer à cheval et il se fracasse la tête dessus. La même chose arrivera, plusieurs siècles plus tard, à un autre roi nommé Charles VIII mais on a le temps, on n'est qu'en l'an 882. Il n'empêche, avec les derniers carolingiens, le pouvoir devient de plus en plus local, les seigneurs reprennent de l’importance, et la monarchie s’essouffle. Le dernier c'est Louis V, qu’on surnomme “le Fainéant” (encore un surnom pas très gentil). Il arrive sur le trône et n’y reste pas longtemps. Il meurt jeune, sans héritier. Et là, c’est le moment de faire le point. À qui appartient la couronne ? À la famille Carolingienne ? Ou à celui que les grands du royaume vont choisir ? Devine…

Louis V le dernier carolingien imaginé par par Louis-Félix Amiel — art.rmngp.fr, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3323315

Pourquoi on change de dynastie ?

Parce que les Carolingiens, après Charlemagne, se sont essoufflés. Ils n’ont pas su transformer le coup de génie de Charlemagne en tradition solide. Le pouvoir s’est dispersé. Les seigneurs ont repris le contrôle local. Et au sommet, il n’y avait plus de grands hommes. Alors, le royaume s’est tourné vers un nouveau candidat, un homme solide, fiable, bien implanté autour de Paris : Hugues Capet.

Les premiers capétiens (987 - 1328)

La cathédrale de Reims où étaient sacrés les rois de France / Photo par monticello/Shutterstock

Avec les Capétiens, on entre dans ce que les profs appellent souvent la “longue durée” : la dynastie capétienne règne sur la France pendant plus de 8 siècles, ce qui en fait le cœur de la liste des rois de France médiévaux.

Une dynastie qui avance doucement… mais sûrement

Les Capétiens, ce ne sont pas des rois éclairs ni des volcans de tempérament. Ce sont des rois qui avancent lentement, comme un bœuf qui laboure — mais le sillon qu’ils tracent est solide. Ils vont transformer une France éclatée en un royaume soudé. Et tout commence avec un type pas très spectaculaire, mais très malin : Hugues Capet.

Couronnement d'Hugues Capet (941-996) en 987. Enluminure d'un manuscrit du XIIIe ou XIVe siècle, Paris, BnF, ms. français 2815, fol. 58v. Gallica.fr

Hugues Capet (940–996), le premier d’une très longue série

On est en 987. On regarde le trône, et personne ne semble vraiment incontestable. Alors les grands du royaume se disent : “Tiens, Capet… il n’est pas flamboyant, mais il est stable. Il rassure. Il connaît les bonnes familles. Il a les bonnes alliances. Prenons lui.” Capet s'appelle comme ça parce qu'il est abbé laïc et il porte souvent la cape de sa fonction. Il est proche de l'Eglise qui le soutient et lui permet de s'imposer tout en jouant des divisions entre les grands du royaume.

Hugues Capet monte sur le trône. Et surtout — surtout ! — il fait passer une règle très simple :

“Le roi, ce sera mon fils.”

Hugues Capet / Vue d'artiste Charles de Steuben — [1], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71381

Finies les successions folkloriques, finies les tantes et les cousins qui se réveillent à 4h du matin en se disant “tiens, si je tentais ma chance ?”. Le sacre du roi de France devient un rite national, qui se fait d'abord du vivant du roi précédent pour éviter la contestation, puis, quand la dynastie capétienne bien installée sur le trône, on sacre le nouveau roi à la mort de son prédécésseurs. On va de père en fils pendant plus de 3 siècles avant de passer aux cousins en l'absence d'héritiers directs.

Louis VI (1081–1137), celui qui dit “stop” aux barons

Louis VI, dit “le Gros” (pas très sympa, on aurait pu dire “le Solide”), en a ras-le-bol de ces petits seigneurs locaux qui font la loi dans leurs coins et qui rackettent les voyageurs. Alors il y va, frontalement, avec des troupes et du caractère, et il remet de l’ordre. C’est le roi qui commence à montrer que la France, ce n’est pas une mosaïque de petits chefs — c’est un royaume avec un vrai patron.

Philippe Auguste (1165–1223), celui qui botte les fesses aux Anglais

La bataille de Bouvines / Par Auteur inconnu — Cette image provient de la bibliothèque en ligne Gallica sous l'identifiant ARK btv1b84472995/f514, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3967073

À son époque, une bonne partie de la France est sous influence anglaise — merci Guillaume le Conquérant et sa petite descente de 1066. Mais Philippe Auguste, lui, ne se laisse pas faire et en 1214, à Bouvines, il met une claque magistrale aux Anglais et à leurs alliés.

Ce jour-là, ce n’est pas seulement une victoire militaire : c’est un moment où le peuple, la noblesse et le clergé se mettent d’accord sur une chose :

— “C’est lui notre roi.”

C’est là que la France commence à se reconnaître dans sa monarchie.

Saint Louis (1214–1270), le roi sous le chêne

Louis IX ou Saint Louis d'après une enluminure du Recueil des rois de France de Jean du Tillet (v. 1547), BnF. via gallica.fr

Louis IX, qu’on appelle Saint Louis, est un roi profondément religieux. Il est même dans l'excès : persécutant les juifs et les cathares, bref tout ceux qui ne sont pas dans la droite ligne de l'Eglise. Mais ce n’est pas uniquement un mystique dans sa tour d’ivoire. Il pose les bases du système judiciaire Français jusqu'à la Révolution Française. On rend la justice au nom du roi. Il est d'ailleurs le premier à le faire, d'après la chronique, sous un chêne, entouré de son peuple. Est-ce que c’est complètement exact ? Peut-être que la scène a été légèrement embellie… mais l’esprit, lui, est vrai. Saint Louis est aussi à l'origine de nombreuses constructions, que ce soit des châteaux, le lancement des chantiers de cathédrale ou la célèbre Sainte-Chapelle qu'il fait ériger pour abriter les reliques du Christ. Engagé dans la VIIIe croisade, il meurt au terme de 43 ans de règne à Carthage le 25 août 1270.

La Sainte Chapelle c'est 670 M2 de vitraux. Photo choisie par Monsieurdefrance.com : depositphotos.com

Philippe le Bel (1268–1314), le roi de fer

Et puis vient Philippe le Bel, avec son regard froid et sa mâchoire qui ne tremble pas. Pas du genre à rire aux banquets. Il impose l’autorité royale d’une main ferme, modifie la monnaie quand il veut remplir ses caisses, spolie les juifs, taxe le clergé, défie le pape, et surtout… s’en prend aux Templiers.

Philppe le bel Par Auteur inconnu —. Bibliothèque nationale de France, département des manuscrits, Latin 8504., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110822836

Ah, l’affaire des Templiers…

Le 13 octobre 1307, les Templiers sont arrêtés partout en France, dans une opération fulgurante orchestrée par Philippe le Bel. Leur grand maître, Jacques de Molay, finit sur le bûcher en 1314. On raconte qu’avant de mourir, il lance en direction du pape Clément V et du roi Philippe cette sentence terrible : “Avant un an, je vous cite au tribunal de Dieu !” Et ce qui est frappant, c’est que dans les mois qui suivent, le pape meurt… puis le roi meurt lui aussi. Pur hasard ou justice divine ? On vous laisse décider. En tous cas, Philippe IV partage avec Henri II et avec le dauphin de Louis XV le fait d'avoir engendré 3 fils qui règneront tour à tour sans avoir de descendance sur le trône de France.

le supplice des templiers / Image choisie par Monsieur de France : Giovanni Boccaccio (De casibus virorum illustrium), translated in French by Laurent de Premierfait (Des cas des ruynes des nobles hommes et femmes), Public domain, via Wikimedia Commons

Pourquoi on change de dynastie ?

Parce que Philippe le Bel laisse derrière lui trois fils… qui meurent sans héritiers mâles. Les Capétiens directs s’éteignent. Et quand arrive la question : “Qui sera roi ?”, l’Angleterre se pointe et dit : “Ah mais nous, on a une petite revendication familiale par les femmes…”

Et là, désolé les Anglais : loi salique. Une vieille coûtume franque qu'on ressort pour l'occasion et qui dit : “Pas de couronne par les dames.” D'autres disent "les lys ne filent pas quenouilles". Bref, il faut que ce soit un homme avec une paire de c...

La bataille de Poitiers, l'une des célèbres batailles de la Guerre de Cent ans / Image choisie par Monsieur de France : Par Loyset Liédet — no source, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=344693

On prend donc un cousin français du dernier capétien en ligne directe. Il s'appelle Philippe de Valois. Chez les Anglais, grande colère de Edouard III qui est le petit fils du roi, donc plus proche au niveau généalogique, mais par les femmes. Il décide qu'il est aussi roi de France. Résultat : la guerre de Cent Ans. Ambiance…

Les VALOIS (1328–1589)

Les rois de France de la dynastie des Valois gouvernent au moment de la guerre de Cent Ans, de Jeanne d’Arc, de la Renaissance et des guerres de religion : rien que ça.

Philippe VI (1293–1350), le déclencheur malgré lui

Double couronnement de Philippe VI et de Jeanne de Bourgogne à Reims, en 1328. source gallica.fr BNF

Philippe de Valois monte sur le trône parce que la France refuse qu’un roi étranger, et surtout anglais, puisse régner par filiation maternelle. On brandit donc la fameuse loi salique. Cette vieille coutume franque, que tout le monde avait oublié, affirme qu'une terre ne peut être transmise par les femmes. Et le royaume de France c'est une terre pour les juristes qui défendent ce point de vue. On oublie donc Edouard III d'Angleterre, petit fils de Philippe le Bel, neveu du dernier roi de France, mais qui leur est attaché par sa mère Isabelle de France et donc par les femmes, et on choisi Philippe de Valois, cousin du dernier roi. Inutile de vous dire que Edouard III n'accepte pas l'idée et il se lance dans la conquête de ce qu'il considère comme son héritage. C’est ainsi que la guerre de Cent Ans commence, pas pour une question de frontières, mais pour une question d’orgueil dynastique et d’identité nationale. Philippe VI n’a pas une grande chance dans son règne : il hérite d’un conflit qu’il n’a pas voulu, et il va en payer le prix.

Charles V (1338–1380), la tête froide

Quand Charles V arrive, il comprend vite que se battre frontalement contre les Anglais est une bêtise. Il change de stratégie : il asphyxie l’ennemi, il le prive de ressources, il achète des fidélités. C’est un roi qui gagne davantage par l’intelligence que par la violence, et son allié le plus précieux s’appelle Bertrand Du Guesclin. Ensemble, ils reprennent au fil des ans des territoires perdus, et surtout, ils redonnent confiance à une France qui vacillait.

Remise de l'épée de connétable à Bertrand du Guesclin. Miniature des Grandes Chroniques de France attribuée à Jean Fouquet, vers 1455-1460, BnF, Fr.6465.

Charles VI (1368–1422), le roi de verre

Le règne commence bien — il s’appelle même “Charles le Bien-Aimé”. Mais ensuite sa raison se déchire. Il hurle qu’il est fait de verre et qu’on ne doit pas le toucher, il ne reconnaît plus ses proches, il se perd dans son propre palais. Un roi fou sur un trône fragile : c’est la recette parfaite pour la guerre civile. Armagnacs contre Bourguignons, frères contre frères — et pendant ce temps, l’Angleterre en profite pour remettre un pied dans le royaume.

Jeanne d’Arc (1412–1431), la flamme dans la nuit

Lettrine historiée dite de Jeanne d'Arc à l'étendard, faux commis au tournant des XIXe et XXe siècles, Paris, Archives nationales.

Alors que tout semble perdu, que le royaume est au bord de la dissolution, surgit une jeune fille de Lorraine, Jeanne, 17 ans, conviction brûlante. Elle relève le futur Charles VII, lui fait lever la tête, fait lever le siège d’Orléans, redonne l’espoir à un peuple qui n’y croyait plus. Elle meurt brûlée vive, mais sa mort devient un mythe fondateur — celui d’une France qui, parfois, se sauve grâce à son peuple.

Louis XI (1423–1483), l’araignée aux doigts fins

Petit roi sec, nerveux, pas très spectaculaire, rarement aimable — mais diablement efficace. Louis XI centralise, contrôle, manœuvre, file des pièges aux nobles encore trop indépendants. On l’imagine toujours en train de plisser les yeux en silence en observant ses ennemis. Ce roi-là n’est pas flamboyant, mais il consolide le royaume d’une manière qui marque profondément l’État. Pour l'anecdote, on lui doit l'invention de la Poste en France. Son fils Charles VIII épouse Anne de Bretagne et uni le vieux duché à la France avant de mourir bêtement en heurtant le linteau d'une porte alors qu'il courrait à la rencontre d'un pote. On est peu de choses.

François Ier (1494–1547), la Renaissance faite homme

François 1er par Jean Clouet — Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30275305

Avec François Ier, on change de lumière. Un sacré gaillard. Il respire le souffle de la Renaissance italienne : arts, lettres, architecture, élégance. Il développe la langue française, qu'il rend obligatoire dans les actes juridiques et civils en 1537, fait venir Léonard de Vinci en France, construit Chambord et Fontainebleau. Très ambitieux, il se lance à son tour dans les guerres d'Italie et c'est un fiasco malgré la célèbre victoire de Marignan en 1515. Il veut devenir empereur contre son rival espagnol, mais il n'y parvient pas et sera même fait prisonnier au terme d'une bataille. Flamboyant mais pas toujours doué à la hauteur de ses envies de gloire, il n'en demeure pas moins de ces rois qui ont fait la France. Il donne à la France une identité culturelle brillante, une personnalité esthétique qui s’exprime encore aujourd’hui.

Château de Chambord Photo par Tsomchat/Shutterstock

Henri II (1519–1559), les belles années avant la tempête

Henri II est un roi solide, énergique, très chevaleresque, mais aussi entêté. Sous son règne, la fracture religieuse commence à se creuser sérieusement. Les protestants — qu’on appelle aussi huguenots — ne sont plus quelques bourgeois isolés : ce sont des communautés entières, des nobles influents, et parfois des villes entières qui basculent. Henri II refuse d’y croire. Pour lui, le royaume est catholique et doit le rester. Il réprime les protestants avec la fermeté d’un homme convaincu d’être dans le juste — ce qui, évidemment, ne fait qu’alimenter l’hostilité et l’opposition. C’est le début des violences religieuses, des provocations, des pamphlets, des attaques de processions, des bûchers symboliques et réels — une tension énorme qui gronde comme un orage qu’on voit venir. Et ironie tragique : au moment où le royaume aurait besoin d’un arbitre solide, Henri II meurt lors d’un tournoi, transpercé par une lance brisée dans l’œil, laissant le royaume aux mains de fils trop jeunes… au pire moment possible.

Le tournoi fatal imaginé en Allemagne / Par 16th century German print, anonymous — "Catherine de Medicis et Henri III" Historia, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10347790

Les fils de Catherine de Médicis : trois rois et la tragédie

François II, Charles IX, Henri III — trois fils successifs, trois rois fragiles, trois règnes instables. Et pas un seul héritier mâle pour continuer la dynastie. Pendant leurs règnes, les guerres de religion s’enflamment. Catholiques contre protestants. Et le 24 août 1572, la nuit tombe sur Paris et… la Saint-Barthélemy transforme la capitale en boucherie religieuse. Le sang coule dans les caniveaux, la haine marque durablement le cœur français.

Le massacre de la Saint Barthélémy à Paris en 1572 / Par François Dubois / Wikicommons

Henri III (1551–1589), la fin des Valois

Henri III / Par François Quesnel — https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Fran%C3%A7ois-Quesnel/63773/Portrait-d%2639%3BHenri-III.html, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72999

Henri III, dernier Valois, gouverne dans une tension permanente. Un moine fanatique, mal nommé "clément", finit par l’assassiner en lui enfonçant un couteau dans le ventre. Avant de mourir, Henri III fait quelque chose de crucial : il désigne son successeur. Et ce successeur n’est pas un Valois, ce n’est pas un Capétien direct… c’est un cousin protestant : Henri de Navarre.

Pourquoi on change de dynastie ?

Parce qu’il n’y a plus d’héritier mâle direct chez les Valois. Et parce que la couronne ne passe pas par les femmes, on choisit la branche cousine. Problème : Henri de Navarre est protestant. Une partie de la France hurle “Jamais !” Mais lui va répondre par la réconciliation, la patience… et un célèbre “Paris vaut bien une messe.”

Les Bourbons arrivent.

Sur son lit de mort, à Saint Cloud, Henri III désigne son cousin Henri de Navarre, prince protestant, comme son successeur / Par Anonymous 16th century tapestry — "Catherine de Medicis et Henri III" Historia, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10347879

Les BOURBONS (1589–1848)

Les rois de France de la dynastie des Bourbons, de Henri IV à Louis-Philippe, portent la monarchie française jusqu’à sa fin, entre glorieuse majesté, fiascos politiques et Révolution française.

Henri IV (1553–1610), le roi qui réconcilie

Henri IV Par Frans Pourbus le Jeune — [1], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146364373

Henri de Navarre arrive dans un royaume ravagé par les guerres de religion. La France est fracturée entre catholiques et protestants, et Henri, lui, est protestant… sur le papier. Mais il a quelque chose que très peu de rois ont eu : le sens de l’apaisement et le goût du peuple. Il comprend que pour régner sur la France, il doit abaisser les haines et non les attiser. C’est pourquoi il se convertit au catholicisme — non pas par conviction profonde peut-être, mais par sagesse politique et par amour du pays. Et il lâche cette phrase devenue proverbiale : “Paris vaut bien une messe.”

L'abjuration d'Henri IV, le 25 juillet 1593, en la basilique Saint-Denis. Musée d'art et d'histoire de Meudon, inv. A.1974-1-6.

Henri IV se concentre ensuite sur ce qui a manqué à son royaume pendant 40 ans : le pain, l’agriculture, la prospérité. Il veut que chaque Français puisse “mettre la poule au pot le dimanche”. Ce n’est pas du populisme — c’est un programme national. Il rétablit la paix avec l’édit de Nantes, qui accorde aux protestants des droits civils et religieux. C’est un roi qui adore les femmes aussi, il faut le dire, un séducteur invétéré, un homme à l’humour tendre — mais côté élégance… beaucoup de contemporains notaient qu’il sentait un peu la chèvre, et pas seulement après la chasse. Il finit assassiné en 1610 par Ravaillac. Une mort absurde, brutale, une plaie nationale. La France perd peut-être son roi le plus humain.

L'assassinat de Henri IV gravure / Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1360989

Louis XIII (1601–1643), le silencieux et le cardinal

Louis XIII est timide, mal assuré, introverti. Il faut dire qu'il a eu du mal à s'imposer face à sa mère Marie de Médicis, qui lui préférait son frère Gaston et le considérait idiot. Ce n’est pas un homme qui parle fort, il est même plutôt bègue, mais il a l’intelligence de s’entourer. Il trouve un alter ego : Richelieu. Le duo fonctionne comme une machine à recentraliser l’État : on brise le pouvoir des grands nobles, on casse les duels, on impose la loi royale. Le royaume sort peu à peu de l’aristocratie turbulente et entre dans l’ère de l’État moderne. Louis XIII n’est pas un roi flamboyant — il est efficace, cohérent, déterminé, discret. On lui doit déjà une France mieux tenue, mieux administrée, débarrassée des turbulences féodales. Et surtout : la France apprend à obéir à l’État plutôt qu’aux barons.

Louis XIII couronné par la Victoire, huile sur toile de Philippe de Champaigne, 1635, musée du Louvre.

Louis XIV (1638–1715), le soleil qui brûle tout

Louis XIV en costume de sacre / Par Hyacinthe Rigaud — wartburg.edu[lien mort], Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=482613

Ah… Louis XIV. Le plus célèbre. Le garçon qui a failli être écrasé par la noblesse pendant son enfance (la Fronde) et qui réplique ensuite par un chef-d’œuvre politique : il enferme les nobles dans un palais. Versailles n’est pas une fantaisie architecturale — c’est une cage dorée. Les nobles s’y battent pour la proximité du roi, pour un regard, pour un tabouret, pour un sourire. Et pendant ce temps, le vrai pouvoir reste dans les mains du souverain. Louis XIV règne si longtemps — 72 ans ! — que les Français finissent par penser que la monarchie absolue est naturelle. Il rayonne par la guerre, la diplomatie, l’art, la danse, la mise en scène, mais aussi par l’orgueil. Il y a chez lui du génie et du béton : splendide et parfois étouffant. Le royaume, avec lui, devient spectacle permanent — mais un spectacle gouverné d’une main ferme.

Jardin et Château de Versailles / photo Vivvi Smak/Shutterstock.com

Les Français de l'époque connaissent le revers de la médaille glorieuse de Louis XIV. Dans les campagnes, on meurt de faim. En 1685, la Révocation de l'Edit de Nantes provoque la persécution des protestants et leur exode, notamment dans ce qui est l'Allemagne aujourd'hui. La France est à deux doigts de s'écrouler à la fin du règne, mais elle tient le coup.

Louis XV (1710–1774), l’équivoque, le charme et les doutes

Louis XV longtemps considéré comme le plus bel homme de son royaume, en costume de sacre : Par Hyacinthe Rigaud — Source inconnue, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1751541

Louis XV arrive sur le trône à 5 ans. C’est un enfant-roi, un petit garçon qu’on regarde avec attendrissement. On dit : “Il va être le Bien-Aimé.” Et au début, il l’est. Mais Louis XV est un homme qui se méfie de son pouvoir, qui ne s’aime pas comme roi. Il est timide, indécis, il doute de lui. En revanche, il aime l’amour — et les femmes l’aiment. Ses maîtresses jouent un rôle politique immense, notamment la marquise de Pompadour. On l’accuse de laisser trop d’influence à ses favorites, mais c’est oublier que Louis XV est un roi sensible, instinctif, parfois fragile. Il règne longtemps, tente de garder la paix mais il se laisse entraîner dans la guerre continentale, notamment la guerre de 7 ans et perd des colonies nombreuses par delà l'océan, au premier rang desquelles le Canada ou l'Inde. Ferme sur les principes monarchique, notamment face au Parlement, completement sourd aux philosophes des Lumières, sous son règne la monarchie perd en majesté ce qu’elle gagne en intimité — et la révolution se prépare déjà.

Louis XVI (1754–1793), l’homme de bonne volonté dans une tempête

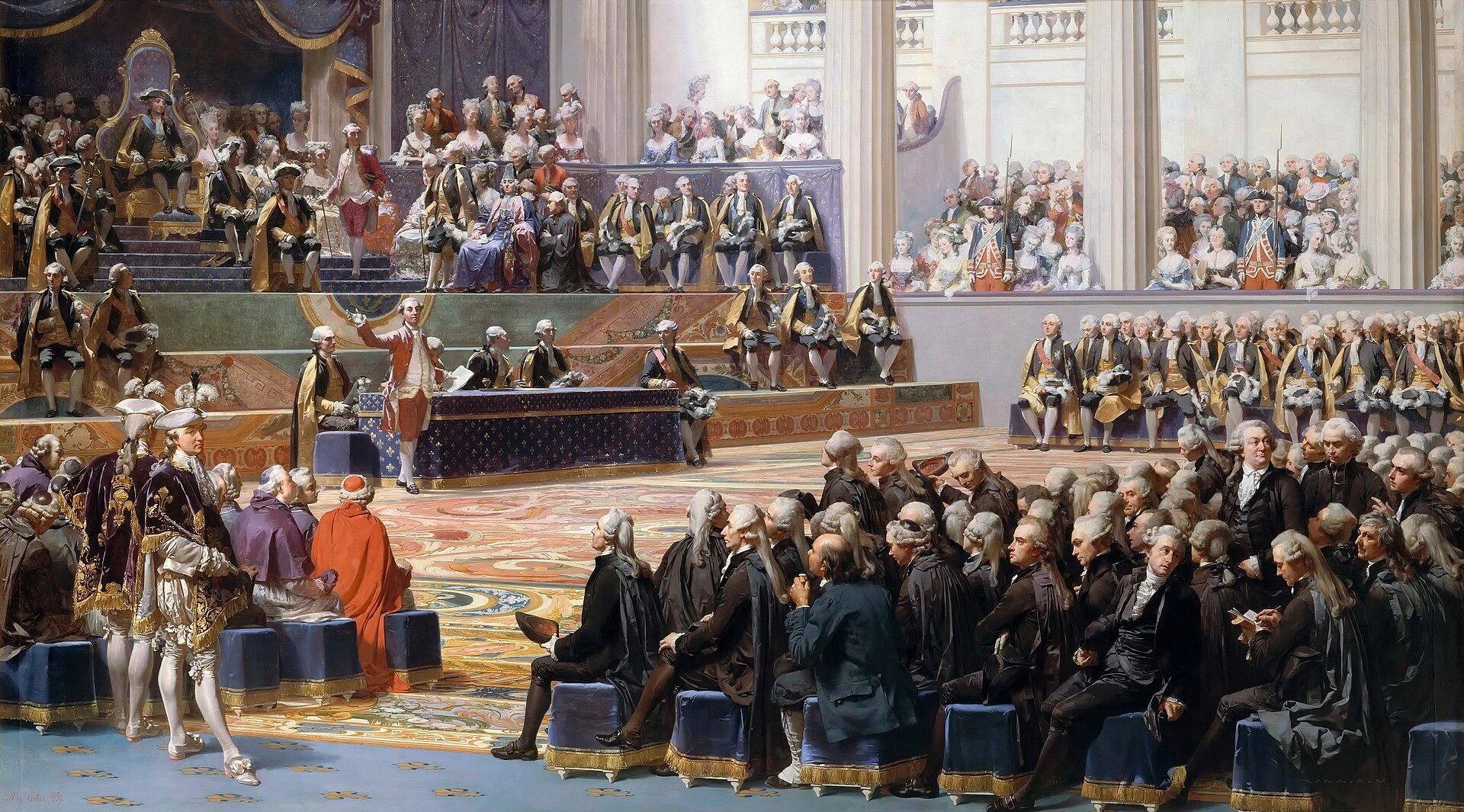

Louis XVI sur son trône au moment de l'ouverture des Etats-généraux, début de la Révolution Française, le 5 mai 1789, Auguste Couder, 1839, musée de l'Histoire de France (Versailles).

Louis XVI est un homme sincère, honnête, presque timide, un amateur de serrurerie, un bon mari (ce qui est rare dans sa caste). Mais il arrive trop tard. Il hérite d’un royaume épuisé financièrement, énervé politiquement, en fermentation philosophique. Il veut bien faire — mais il n’a pas le sens politique de son rôle. Marie-Antoinette, elle, est jeune, mal comprise, maladroite, moquée. Le couple royal est tragique : sympathique au fond, mais écrasé par l’Histoire. La Révolution éclate. La monarchie s’effondre. Louis XVI est guillotiné en 1793. Sa mort est une césure profonde dans l’histoire française — le roi meurt, le citoyen naît.

La mort de Louis XVI / Par Desfontaines/Swebach — musée de la Révolution française, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65041409

Louis XVIII (1755–1824), le retour prudent

On a coupé la tête du roi… et pourtant, le roi revient. Louis XVIII remonte sur le trône après Napoléon. Mais ce n’est pas un monarque arrogant. Il arrive en équilibriste. Il comprend que la France n’est plus celle de 1789. Il accepte une charte constitutionnelle. Il gouverne avec des chambres, des députés, une presse parfois hostile. Louis XVIII est un roi raisonnable, calme, qui cherche la stabilité plutôt que la revanche.

Le roi Louis XVIII dans son cabinet de travail des Tuileries, toile de François Gérard, château de Maisons-Laffitte, 1823. Photo par Benjamin Gavaudo — https://regards.monuments-nationaux.fr/fr/asset-70082, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84451904

Charles X (1757–1836), le réactionnaire

Charles X, lui, veut tourner la France vers le passé. Il est trop monarchiste pour son époque, trop absolutiste, trop attaché aux privilèges. La France grogne, puis gronde, puis renverse son règne lors des Trois Glorieuses de 1830. Souvent comparé à une poire, Charles X tombe comme un fruit trop mûr.

Charles X a été le dernier à être sacré roi de France à Reims / tableau Par François Gérard — http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gerard/, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1473229

Louis XIX (1775–1844), le roi de vingt minutes

Oui, il existe. Louis-Antoine de France. Roi de France pendant… le temps que Charles X abdique et que lui-même abdique à son tour. Environ vingt minutes. Le plus court règne de notre histoire. On n’a même pas eu le temps d’être pour ou contre.

Les Orléans

Louis Philippe prête serment devant les chambres Par Ary Scheffer — Paris Musée CarnavaletDomaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100168910

Louis-Philippe (1773–1850), le roi-citoyen

Louis-Philippe, c’est une autre sorte de roi : bourgeois, ami des parapluies et des trottoirs, portrait officiel en habit simple. Il incarne une monarchie presque républicaine, où le roi ressemble davantage à un président qu’à un souverain absolu. Mais le peuple finit par en vouloir plus encore, la bourgeoisie prend le pouvoir, la monarchie s’éteint… et la France glisse vers la République.

CONCLUSION

Et voilà. Vous avez traversé quinze siècles d’histoire avec des rois qui ont pleuré, aimé, tué, prié, juré, conquis, régné, échoué, et laissé derrière eux une France qui se souvient. Evidemment c'est très simplifié et je vous invite à lire des lire pour en savoir plus et surtout mieux. Ce qu est sûr c'est que la monarchie française n’est pas une suite de portraits poussiéreux : c’est une galerie de personnages flamboyants, fascinants, tragiques, drôles parfois, terribles aussi — mais toujours profondément humains et qui ont fait la France.

La grille dorée à la feuille d'or aux armes de France qui ferme la cour d'honneur à Versailles / photo choisie par Monsieur de France: par Rodrigo Pignatta de Pixabay

FAQ — Les questions qu’on se pose vraiment sur les rois de France

Quel règne a été le plus long ?

Louis XIV, évidemment ! 72 ans de règne. Si on compte depuis sa naissance, il est roi dès l’âge de 5 ans — et honnêtement, à la fin, il avait vu mourir son fils, son petit-fils, et je ne sais combien de courtisans. Il a enterré tout le monde, sauf la poussière de Versailles.

Quel règne a été le plus court ?

Louis XIX : environ vingt minutes. Le temps que son père abdique, puis qu’il abdique à son tour. Sincèrement, un aller-retour aux toilettes et vous avez raté son règne.

Quel roi a été le plus amoureux ?

Là, ça se discute. Mais si on parle d’intensité sentimentale… Henri IV, sans hésiter. Des maîtresses à n’en plus finir, des enfants naturels, des billets doux, des nuits animées… il aimait la vie, la chair, et la compagnie féminine.

Quel roi sentait mauvais ?

Henri IV — de l’aveu même de ses proches. On disait qu’il sentait le fort… pas la violette. Mais ça ne l’empêchait pas d’être aimé. Comme quoi, le charme fait parfois oublier le parfum.

Qui a lancé la phrase “Paris vaut bien une messe” ?

Henri IV, encore. Le protestant devenu catholique pour monter sur le trône. Une phrase de pragmatique — un peu cynique — mais diablement efficace.

Quel roi était vraiment fou ?

Charles VI. Il pensait être fait de verre et refusait qu’on le touche par peur de se briser. Il fuyait ses proches, oubliait leur identité… une tragédie humaine sur un trône fragile.

Quel roi a été le plus cruel ?

Philippe le Bel a laissé une réputation glaciale. Saccageur des Templiers, il a gouverné avec un visage en pierre. Mais pour la cruauté pure… certaines reines mérovingiennes comme Frédégonde pourraient concourir.

Quel roi a créé Versailles ?

Louis XIV. Et attention : pas seulement un château — un théâtre du pouvoir. Versailles, c’est le piège à nobles le plus élégant de l’histoire.

Le roi le plus intelligent ?

Probablement Charles V, dit “le Sage.” Pas le plus guerrier, mais le plus fin stratège. Le cerveau contre l’épée.

Le roi le plus malchanceux ?

Pauvre Louis XVI. Un homme de bonne volonté arrivé au pire moment. Quand on vous place dans une barque en pleine tempête… ce n’est pas vos talents de serrurier qui vous sauvent.

Le roi qui a le plus changé la culture française ?

François Ier. Il installe le français comme langue administrative, fait venir Léonard de Vinci, construit Chambord, ouvre la Renaissance en France. C’est notre mécène national.

Clovis revêt les lys de France dessin d'une scène imaginée alors que les lys n'étaient pas l'emblème de Clovis / Par Maître de Bedford — Cette image a été fournie par la British Library à partir de ses collections numériques. Elle est également disponible sur le site British Library.Inscription au catalogue: Add MS 18850, Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10099222

La liste chronologique des rois de France.

Mérovingiens

- Mérovée (vers 448–458)

- Childéric Ier (458–481)

- Clovis Ier (481–511)

- Clotaire Ier (558–561)

- Sigebert Ier (561–575)

- Chilpéric Ier (561–584)

- Dagobert Ier (629–639)

- Childéric III (743–751)

Carolingiens

- Pépin le Bref (751–768) – le Bref

- Charlemagne (768–814) – le Grand

- Louis le Pieux (814–840) – le Pieux

- Charles le Chauve (843–877) – le Chauve

- Charles le Gros (881–888) – le Gros

- Charles le Simple (898–923) – le Simple

- Louis V (986–987) – le Fainéant

Capétiens directs

- Hugues Capet (987–996) – Capet

- Robert II (996–1031) – le Pieux

- Henri Ier (1031–1060)

- Philippe Ier (1060–1108)

- Louis VI (1108–1137) – le Gros

- Louis VII (1137–1180) – le Jeune

- Philippe II (1180–1223) – Auguste

- Louis VIII (1223–1226) – le Lion

- Saint Louis / Louis IX (1226–1270)

- Philippe III (1270–1285) – le Hardi

- Philippe IV (1285–1314) – le Bel

- Louis X (1314–1316) – le Hutin

- Jean Ier (1316)

- Philippe V (1316–1322) – le Long

- Charles IV (1322–1328) – le Bel

Valois

- Philippe VI (1328–1350) – le Fortuné

- Jean II (1350–1364) – le Bon

- Charles V (1364–1380) – le Sage

- Charles VI (1380–1422) – le Fou

- Charles VII (1422–1461) – le Victorieux

- Louis XI (1461–1483) – l’Universelle Aragne

- Charles VIII (1483–1498) le flamboyant

- Louis XII (1498–1515) – le Père du peuple

- François Ier (1515–1547)

- Henri II (1547–1559)

- François II (1559–1560)

- Charles IX (1560–1574)

- Henri III (1574–1589)

Bourbons

- Henri IV (1589–1610) – le Grand

- Louis XIII (1610–1643) - le Juste

- Louis XIV (1643–1715) – le Roi-Soleil

- Louis XV (1715–1774) – le Bien-Aimé

- Louis XVI (1774–1792)

- Louis XVIII (1814–1824)

- Charles X (1824–1830)

Orléans

- Louis-Philippe Ier (1830–1848) – le Roi-Citoyen