DIE MEROWINGER (5.–8. Jahrhundert)

Die Welt nach Rom

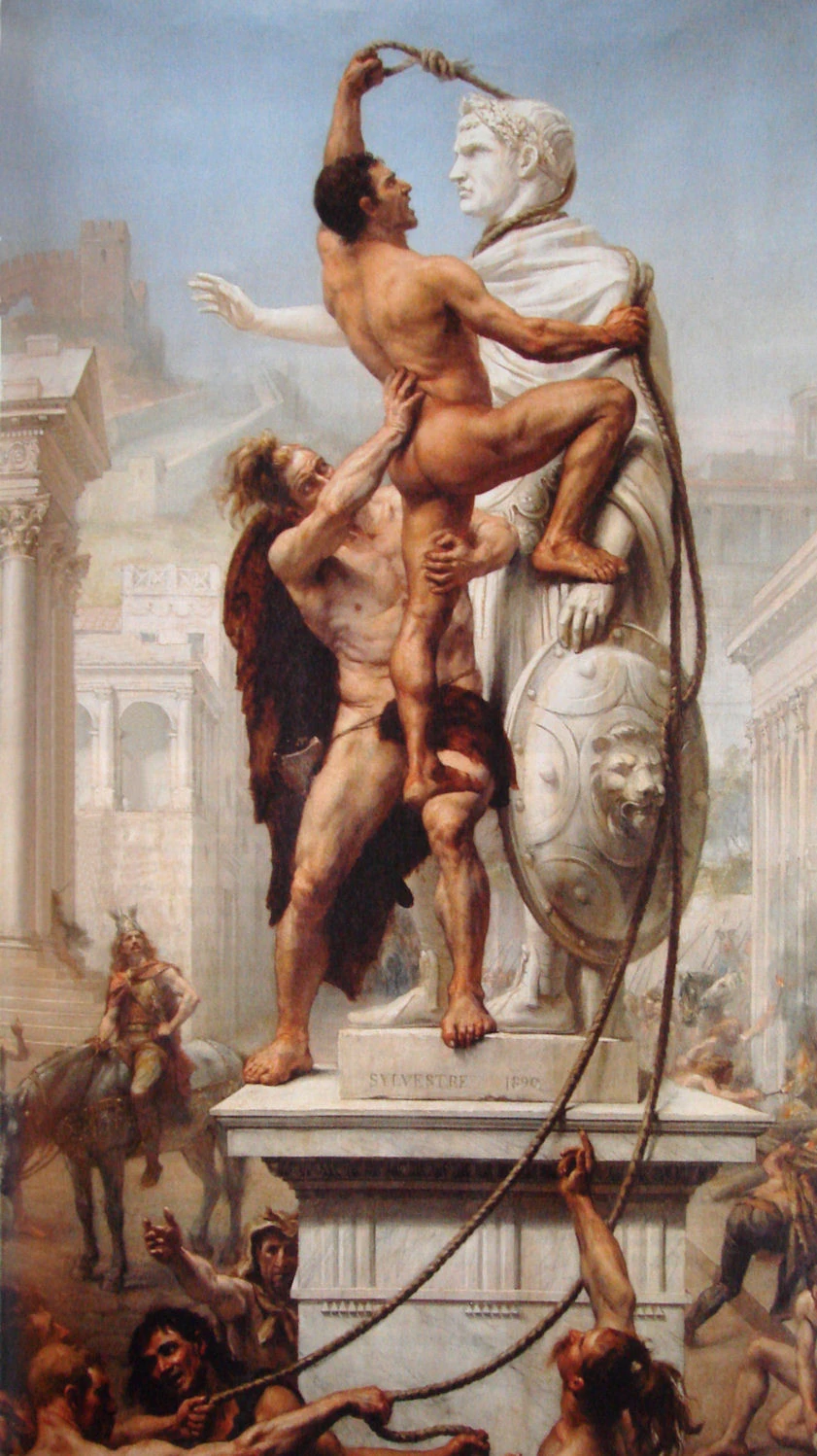

Die Plünderung Roms im Jahr 410, dramatische Szene, gemalt von Joseph-Noël Sylvestre, eindrucksvolle historische Darstellung, Illustration ausgewählt von monsieurdefrance.com.

Stellen Sie sich die Kulisse vor: Gallien nach dem Untergang Roms ist kein staubiges Museum, sondern ein Trümmerfeld. Von der römischen Größe sind nur noch Marmorstücke übrig, die im Schlamm stecken. Man läuft durch halb leere Städte, stößt auf eingestürzte Befestigungsanlagen und fragt sich, wer hier eigentlich das Sagen hat – es herrscht ein fröhliches Durcheinander. Und die raffinierte, organisierte römische Zivilisation, die so sehr die heißen Bäder und Mosaike liebte ... nun, sie hat sich erkältet. Das Spiel ist aus. Jetzt sind es die Franken. Und offensichtlich haben sie Seneca nicht gelesen, es ist ihnen egal. Für sie zählt nur die Kraft und ... das Haar. Nichts ist schlimmer für einen fränkischen König, als eine Glatze zu haben oder, schlimmer noch, nach einer Niederlage kahlgeschoren zu werden. Das Haar ist ein Zeichen von Kraft und Männlichkeit.

Mit den Merowingern befinden wir uns noch am Anfang der Geschichte Frankreichs und der ersten Könige Frankreichs, die in den Lehrbüchern selten erwähnt werden, aber den Grundstein für die französische Monarchie legten.

Chlodwig (466–511), die Gründer-Taufe

Clovis ist ursprünglich einer der Anführer dieser Nationen, die sich niedergelassen haben und ihr Territorium verteidigen. Aber er hat etwas, was die anderen nicht haben: einen Blick für das Wesentliche. Er betrachtet dieses traumatisierte Gallien, er sieht die Bischöfe, die noch aufrecht stehen, ein wenig wie Pfähle inmitten des Sturms, und er sagt sich: „Hey, wie wäre es, wenn wir Freunde werden?“ Schließlich bemerkt sogar er, der kein Christ ist, dass das Einzige, was noch Bestand hat, die Kirche und ihre gut etablierte Struktur ist. Eine Verbindung zwischen den Völkern über die verschiedenen barbarischen Könige hinweg. Und zack, Taufe in Reims. Das ist Genialität. Mit einer einzigen Geste verwandelt er sich vom Eindringling zum Erben. Alle atmen auf. Er wird salonfähig. Man betrachtet ihn weniger als haarigen Wilden, sondern eher als respektablen Herrn. Hier beginnt die „Frankreich“-Mayonnaise zu gelingen.

Die Taufe Chlodwigs / Von Maître de Saint Gilles — National Gallery of Art, Washington, D. C., Online-Sammlung, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=311711

Brunehaut und Frédégonde

Ach, diese beiden... Man könnte eine Netflix-Serie über sie drehen. Zwei Frauen, zwei Temperamente, zwei Hassgefühle. Brunehaut, die Organisatorin, die Frau, die versteht, was ein Königreich ist, die Ordnung in all das bringen will. Und Frédégonde... Vorsicht. Sie ist der Feuerstein im Stiefel. Diejenige, die Ihnen sanft zulächelt, während sie Ihnen Ihren Becher Wein einschenkt, während ihr Diener Gift in Ihr Dessert schüttet. Ihre Intrigen erstrecken sich über vierzig Jahre, vierzig Jahre voller Familiendramen, zu früh verstorbener Ehemänner, plötzlich verschwundener Erben und „zufällig“ erwürgter kleiner Cousins. Nein, das sind keine erfundenen Geschichten: Das ist das wahre Leben der Merowinger – und es ist blutig. Brunehaut, die an der Macht festhält, findet ein tragisches Ende. Sie wird dazu verurteilt, mit Haaren und Händen an ein galoppierendes Pferd gebunden zu werden, das über ein Feld voller Steine getrieben wird. Am Ende ist sie nur noch Brei. Der Horror... Aber das war damals üblich: Man schnitt, man schlachtete, man riss die Augen heraus, wenn man sich in einem politischen Konflikt befand. „Andere Zeiten, andere Sitten”, wie das alte französische Sprichwort sagt.

Die Folterung Brunhildes, eindrucksvolle historische Szene, die das tragische Ende der merowingischen Königin illustriert, Illustration ausgewählt von monsieurdefrance.com.

Dagobert (603–639), der letzte echte König

Dagobert ist ein ernsthafter König, und doch wird er heute auf eine verkehrte Hose reduziert – das ist fast schon kriminell. Dagobert ist der letzte Merowinger, der wirklich regiert hat. Nach ihm begnügen sich die Könige damit, nur noch zum Schein zu regieren. Sie haben den Titel, sie haben lange Haare ... aber sie haben keine Entscheidungsgewalt mehr.

Charles Martel (676–741), der wahre Herrscher ohne Krone

Und hier kommen wir zu einer kuriosen Persönlichkeit: Charles Martel. Er ist kein König. Er trägt keine Krone, er hat keinen schönen Titel, aber jeder weiß, dass er der Boss ist. Wenn es hart auf hart kommt, ist er derjenige, der reagiert. Wenn es ein Gebiet zu verteidigen gilt, steht er vorne, nicht hinten. Und 732 schickt er in Poitiers die Invasoren aus Spanien zurück in Richtung Süden. Um es klar zu sagen: Dieser Sieg machte Karl Martell zum Helden der Stunde. Er wurde „le martel”, der Hammer, genannt, so vollständig war der Sieg. Man spürt, dass aus diesem Mann eine Dynastie hervorgehen wird. Es wird noch zwei Generationen dauern. Aber das ist Karl egal, er hat Unsterblichkeit erlangt.

Charles Martel während der Schlacht von Poitiers / Bild ausgewählt von Monsieur de France: Charles de Steuben – Quelle unbekannt, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=363367

Pippin der Kurze (714–768), der Typ, der DIE entscheidende Frage stellt

Pépin ist der Enkel von Martel und hat dessen politisches Talent geerbt. Er betrachtet die merowingischen Könige mit ihren heiligen Haaren, ihrer edlen Ausstrahlung und vor allem ihrer zunehmenden Nutzlosigkeit und sagt sich: „Nun, hier gibt es eine Anomalie.“ Er hat jedoch nichts, womit er beeindrucken könnte: Er ist klein. So klein, dass man ihn „den Kurzen“ nennt. Aber dennoch hat er Verstand, er kann kämpfen und er setzt sich durch. So sehr, dass er den merowingischen König in den Schatten stellt, der Mühe hat, das Licht zu sehen.

Und er wagt es, dem Papst DIE Frage zu stellen – die Frage, die das Schicksal des Landes verändert: „Soll man König sein, weil man von einem König abstammt ... oder weil man wirklich regiert?“ Und Rom, das nie an praktischem Verstand mangelt, antwortet: „Weil man wirklich regiert.“

Da reibt sich Pippin die Hände. Die Merowinger verlieren ihre Krone und Pippin wird König. Karl III., der letzte Nachkomme Chlodwigs, wird tonsuriert, aber sein Leben bleibt verschont, er wird in einem Kloster eingesperrt. Ende des Spiels.

Childerich III. im Moment seiner Tonsur / Von Monsieur de France ausgewähltes Gemälde: Von Didier Descouens – Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81225631

Warum wechseln wir die Dynastie?

Denn die Merowinger regierten nicht mehr. Sie existierten zwar noch, posierten für Wandteppiche und gaben sich als Könige – aber sie hatten keine Macht mehr. Die Macht lag woanders, in den Büros des Hausmeisters. Und in einer Welt, die brodelt, zusammenbricht und sich wieder erholt, braucht es Menschen, die Entscheidungen treffen. Pippin gehört zu dieser Spezies. Die Karolinger treten auf den Plan, weil das Land Könige braucht, die regieren, und keine Könige, die dösen.

DIE KAROLINGER (751–987)

Krönung von Pippin dem Jüngeren in Saint-Denis (Öl auf Leinwand von François Dubois, 1837 / Bild ausgewählt von Monsieur de France Von G. Garitan – Eigene Arbeit, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35561914

Die Karolinger-Dynastie, bekannt geworden durch Karl den Großen, ist eine der bedeutendsten Perioden der französischen Monarchie: Hier beginnt die Liste der französischen Könige, einer echten fortlaufenden Geschichte zu ähneln.

Die Dynastie, die ihr Land aus den Trümmern holt

Die Merowinger haben Frankreich auf den Weg gebracht, die Karolinger hingegen werden die Lokomotive mit bloßen Händen anheben, um das Land wieder in Gang zu bringen. Unter ihnen werden die Papiere geordnet, die Straßen repariert, die Geistlichen ausgebildet und Verhandlungen mit ausländischen Mächten geführt. Kurz gesagt: Man begann wieder, eine Zivilisation aufzubauen. Und all das begann mit... Pippin dem Jüngeren.

Künstlerische Darstellung von Pippin dem Kurzen (Gemälde von Louis-Félix Amiel, 1837 von Louis-Philippe für das Musée de l'Histoire de France in Auftrag gegeben / Bild ausgewählt von Monsieur de France Von Louis-Félix Amiel – Quelle unbekannt, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=954244

Pippin der Jüngere (714–768), der erste Karolinger

Mit seiner kleinen Statur und seiner Energie eines Mönchs-Soldaten wird er dem Land Bewegung und Richtung geben. Man könnte fast meinen, er renne mit einem Hammer in der Hand herum, um alles zu reparieren, was herumliegt. Er ist kein König, der Siesta macht. Er ist ein König, der das Königreich aufrüttelt. Er bereitet den Boden für jemanden, der noch größer ist als er selbst. Er hatte mehrere Kinder mit Berthe, seiner Frau mit den großen Füßen. Sie werden bemerken, dass ich das Wort „Fuß” nicht im Plural verwende. Wenn man darüber nachdenkt, müssen die Kinder klein wie ihr Vater gewesen sein, mit einem großen Fuß. Das gibt zu denken, nicht wahr? Einer von ihnen ist in die Geschichte eingegangen, und die Chronik berichtet uns, dass er groß gewachsen war: Karl der Große.

Karl der Große (742–814), der Mann in Bewegung

Karl der Große : Von Albrecht Dürer — Das Yorck-Projekt (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), vertrieben von DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202., Domaine public, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=556878

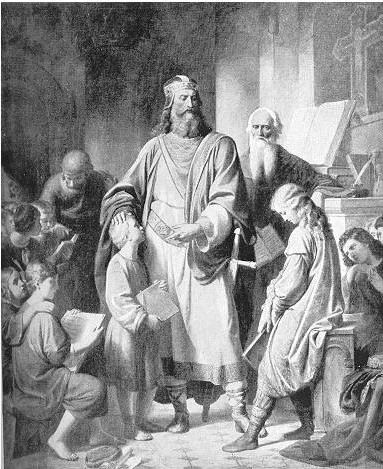

Ah… Karl der Große. „Carolus magnus” auf Lateinisch, was Karl der Große bedeutet. Wenn man seinen Namen ausspricht, sieht man sofort eine große Gestalt vor sich, einen unermüdlichen Reiter, einen Mann, der mehrere Sprachen spricht (aber sehr schlecht schreibt)… eine historische Persönlichkeit, die noch heute in ganz Europa bekannt ist. Er hat viele Qualitäten, und die wichtigste davon ist: Er versteht es, sich mit klugen Leuten zu umgeben. Karl der Große ist ein Eroberer, manchmal ein blutiger. Die Sachsen zum Beispiel werden massakriert. Aber er ist auch ein Erbauer. Er schützt Klöster, lässt Manuskripte kopieren und verbessert das Bildungswesen. Die berühmte „karolingische Renaissance” geht auf ihn zurück. Man könnte sagen, dass Karl der Große den Knopf „Kultur” in Europa erneut gedrückt hat. Der Legende nach belohnte er die Schüler der von ihm gegründeten Schulen und schimpfte mit denen, die nicht genug arbeiteten, auch wenn sie Adlige waren. Karl der Große war so oft im Krieg siegreich, dass ihm fast ganz Europa gehörte. :Am 25. Dezember 800 setzte ihm der Papst eine Kaiserkrone auf das Haupt. Karl der Große hatte nicht darum gebeten, aber es machte dennoch Eindruck. An diesem Tag hat der Westen wieder einen Kaiser. Und es ist ein Franke. Kein Römer. Und das ändert alles. Am Ende seiner Herrschaft reicht sein Reich vom heutigen Frankreich bis zum Osten des heutigen Deutschlands und umfasst unter anderem auch die Hälfte Italiens. Alle Monarchen der europäischen Geschichte träumen davon, das Reich Karls des Großen wieder aufleben zu lassen.

Karl der Große lobt den verdienstvollen Schüler und ermahnt den faulen Schüler. Stich nach Karl von Blaas, 19. Jahrhundert, via Wikimedia.

Ludwig der Fromme (778–840), der viel zu gütige Sohn

Louis hingegen ist nicht wie sein Vater. Er hat weder dessen Präsenz noch dessen Autorität. Er ist ein netter Kerl. Er ist jemand, der es allen recht machen will – und damit zwangsläufig niemanden zufriedenstellt. Und während sich seine Söhne um die Thronfolge streiten, zerfällt das Königreich wie ein abgetragenes Hemd.

Das Ergebnis? Die berühmte Teilung von Verdun im Jahr 843. Tuc-tuc-tuc, man teilt die Krone Karls des Großen in drei Teile. Man verteilt die Stücke. Und dann beginnt natürlich alles aus dem Ruder zu laufen. Nach dem Reich Karls des Großen gibt es also drei Königreiche. Links die Francia occidentalis, rechts Germanien und in der Mitte eine Art Streifen, der sich von den Ufern der Nordsee bis nach Rom erstreckt. Von den heutigen Niederlanden bis zur Mitte des heutigen Italiens.

Und dann… der Zerfall

Nach Ludwig verliert man sich ein wenig in einer Reihe weniger bedeutender Könige – Männer, die nicht unbedingt schlecht waren, aber auch nicht besonders herausragend. Einige sorgen für Schlagzeilen, wie Ludwig III. (863–882), nicht unbedingt, weil er 879 eine harte Schlacht gegen die Wikinger gewonnen hat, sondern weil er der erste fränkische König ist, der einen sinnlosen Tod stirbt. In seiner Eile, eine junge Frau zu fangen, die vor ihm floh, wollte er zu Pferd in das Haus reiten, in dem sich das Mädchen versteckt hatte, sah jedoch nicht, dass der Türsturz zu niedrig war, um mit dem Pferd hindurchzufahren, und schlug mit dem Kopf darauf auf. Das Gleiche geschah mehrere Jahrhunderte später einem anderen König namens Karl VIII., aber wir haben noch Zeit, wir sind erst im Jahr 882. Dennoch wird mit den letzten Karolingern die Macht immer lokaler, die Feudalherren gewinnen wieder an Bedeutung und die Monarchie verliert an Einfluss. Der letzte ist Ludwig V., der den Spitznamen „der Faule” trägt (wieder ein nicht sehr schmeichelhafter Spitzname). Er besteigt den Thron und bleibt nicht lange darauf. Er stirbt jung und ohne Erben. Und nun ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Wem gehört die Krone? Der karolingischen Familie? Oder demjenigen, den die Großen des Königreichs wählen werden? Ratet mal...

Ludwig V., der letzte Karolinger, entworfen von Louis-Félix Amiel — art.rmngp.fr, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3323315

Warum wechseln wir die Dynastie?

Weil die Karolinger nach Karl dem Großen an Schwung verloren hatten. Sie schafften es nicht, Karls Geniestreich in eine feste Tradition zu verwandeln. Die Macht zerfiel. Die Feudalherren übernahmen wieder die lokale Kontrolle. Und an der Spitze gab es keine großen Männer mehr. Also wandte sich das Königreich einem neuen Kandidaten zu, einem soliden, zuverlässigen Mann, der in der Umgebung von Paris gut vernetzt war: Hugues Capet.

Die ersten Kapetinger (987–1328)

Die Kathedrale von Reims, in der die Könige Frankreichs gekrönt wurden / Foto von monticello/Shutterstock

Mit den Kapetingern beginnt das, was Lehrer oft als „lange Dauer“ bezeichnen: Die kapetingische Dynastie regierte mehr als acht Jahrhunderte lang über Frankreich und steht damit im Mittelpunkt der Liste der mittelalterlichen Könige Frankreichs.

Eine Dynastie, die langsam, aber sicher voranschreitet

Die Kapetinger sind keine Blitzkönige oder Temperamentsbündel. Es sind Könige, die langsam voranschreiten, wie ein Ochse, der pflügt – aber die Furche, die sie ziehen, ist solide. Sie werden ein zersplittertes Frankreich in ein geeintes Königreich verwandeln. Und alles beginnt mit einem nicht sehr spektakulären, aber sehr klugen Mann: Hugo Capet.

Krönung von Hugo Capet (941–996) im Jahr 987. Illumination aus einer Handschrift aus dem 13. oder 14. Jahrhundert, Paris, BnF, ms. français 2815, fol. 58v. Gallica.fr

Hugues Capet (940–996), der erste einer sehr langen Reihe

Wir schreiben das Jahr 987. Man blickt auf den Thron, und niemand scheint wirklich unumstritten zu sein. Da sagen sich die Großen des Reiches: „Nun, Capet ... er ist zwar nicht besonders auffällig, aber er ist stabil. Er vermittelt Sicherheit. Er kennt die richtigen Familien. Er hat die richtigen Verbindungen. Nehmen wir ihn.“ Capet heißt so, weil er Laienabt ist und oft den Umhang seines Amtes trägt. Er steht der Kirche nahe, die ihn unterstützt und es ihm ermöglicht, sich durchzusetzen, während er die Spaltungen zwischen den Großen des Königreichs ausnutzt.

Hugues Capet besteigt den Thron. Und vor allem – vor allem! – führt er eine ganz einfache Regel ein:

„Der König wird mein Sohn sein.“

Hugues Capet / Künstlerische Darstellung von Charles de Steuben — [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71381

Vorbei sind die Zeiten der folkloristischen Thronfolgen, vorbei sind die Zeiten der Tanten und Cousins, die um 4 Uhr morgens aufwachen und sich sagen: „Hey, warum versuche ich nicht mein Glück?“ Die Krönung des Königs von Frankreich wird zu einem nationalen Ritual, das zunächst noch zu Lebzeiten des vorherigen Königs stattfindet, um Anfechtungen zu vermeiden, und dann, als die Kapetinger-Dynastie fest auf dem Thron sitzt, wird der neue König nach dem Tod seines Vorgängers gekrönt. Über drei Jahrhunderte lang wurde die Krone vom Vater an den Sohn weitergegeben, bevor sie in Ermangelung direkter Erben an die Cousins überging.

Ludwig VI. (1081–1137), der den Baronen Einhalt gebot

Ludwig VI., genannt „der Dicke“ (nicht sehr nett, man hätte auch „der Starke“ sagen können), hat genug von diesen kleinen lokalen Herren, die in ihren Gegenden das Sagen haben und Reisende ausbeuten. Also geht er frontal mit Truppen und Charakter vor und sorgt für Ordnung. Er ist der König, der zu zeigen beginnt, dass Frankreich kein Mosaik kleiner Herrscher ist – es ist ein Königreich mit einem echten Oberhaupt.

Philippe Auguste (1165–1223), der den Engländern in den Hintern tritt

Die Schlacht von Bouvines / Von unbekanntem Autor — Dieses Bild stammt aus der Online-Bibliothek Gallica unter der Kennung ARK btv1b84472995/f514, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3967073

Zu seiner Zeit stand ein Großteil Frankreichs unter englischem Einfluss – dank Wilhelm dem Eroberer und seiner kleinen Invasion von 1066. Aber Philipp August ließ sich das nicht gefallen und versetzte den Engländern und ihren Verbündeten 1214 in Bouvines einen meisterhaften Schlag.

An diesem Tag handelt es sich nicht nur um einen militärischen Sieg: Es ist ein Moment, in dem sich das Volk, der Adel und der Klerus auf eines einigen:

„Er ist unser König.“

An diesem Punkt beginnt Frankreich, sich mit seiner Monarchie zu identifizieren.

Der heilige Ludwig (1214–1270), der König unter der Eiche

Ludwig IX. oder Saint Louis nach einer Illumination aus dem Werk „Recueil des rois de France“ von Jean du Tillet (um 1547), BnF. via gallica.fr

Ludwig IX., genannt Saint Louis, ist ein zutiefst religiöser König. Er geht sogar so weit, Juden und Katharer zu verfolgen, kurz gesagt alle, die nicht auf der Linie der Kirche sind. Aber er ist nicht nur ein Mystiker in seinem Elfenbeinturm. Er legte den Grundstein für das französische Rechtssystem, das bis zur Französischen Revolution Bestand hatte. Im Namen des Königs wurde Recht gesprochen. Er war übrigens laut Chronik der erste, der dies unter einer Eiche, umgeben von seinem Volk, tat. Ist das ganz richtig? Vielleicht wurde die Szene etwas ausgeschmückt ... aber der Geist ist wahr. Der heilige Ludwig ist auch der Urheber zahlreicher Bauwerke, darunter Burgen, der Beginn des Baus von Kathedralen oder die berühmte Sainte-Chapelle, die er errichten ließ, um die Reliquien Christi zu beherbergen. Er nahm am achten Kreuzzug teil und starb nach 43 Jahren Herrschaft am 25. August 1270 in Karthago.

Die Sainte Chapelle verfügt über 670 m² Glasfenster. Foto ausgewählt von Monsieurdefrance.com: depositphotos.com

Philipp der Schöne (1268–1314), der eiserne König

Und dann kommt Philipp der Schöne mit seinem kalten Blick und seinem festen Kiefer. Er ist nicht der Typ, der bei Banketten lacht. Er setzt die königliche Autorität mit fester Hand durch, ändert die Währung, wenn er seine Kassen füllen will, beraubt die Juden, besteuert den Klerus, trotzt dem Papst und vor allem... greift die Templer an.

Philppe le bel Von unbekanntem Autor —. Bibliothèque nationale de France, Abteilung für Handschriften, Latin 8504., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110822836

Ah, die Templer-Affäre...

Am 13. Oktober 1307 wurden die Templer in ganz Frankreich in einer von Philipp dem Schönen orchestrierten Blitzaktion verhaftet. Ihr Großmeister Jacques de Molay endete 1314 auf dem Scheiterhaufen. Es wird erzählt, dass er vor seinem Tod Papst Clemens V. und König Philipp diesen schrecklichen Satz entgegenruft: „In einem Jahr werde ich euch vor Gottes Gericht zitieren!“ Bemerkenswert ist, dass in den folgenden Monaten der Papst stirbt ... und dann auch der König. Zufall oder göttliche Gerechtigkeit? Das überlassen wir Ihrer Entscheidung. Auf jeden Fall hat Philipp IV. mit Heinrich II. und dem Dauphin von Ludwig XV. gemeinsam, dass er drei Söhne zeugte, die nacheinander ohne Nachkommen auf dem Thron Frankreichs regierten.

Die Qual der Templer / Von Monsieur de France ausgewähltes Bild: Giovanni Boccaccio (De casibus virorum illustrium), übersetzt ins Französische von Laurent de Premierfait (Des cas des ruynes des nobles hommes et femmes), Public domain, via Wikimedia Commons

Warum wechseln wir die Dynastie?

Denn Philipp der Schöne hinterlässt drei Söhne, die ohne männliche Erben sterben. Die direkte Linie der Kapetinger stirbt aus. Und als die Frage aufkommt: „Wer wird König?“, meldet sich England zu Wort und sagt: „Aber wir haben einen kleinen familiären Anspruch über die Frauenlinie ...“

Und da tut es mir leid für die Engländer: das Salische Gesetz. Ein alter fränkischer Brauch, der für diesen Anlass wieder hervorgeholt wird und besagt: „Keine Krone für die Damen.“ Andere sagen: „Lilien spinnen keine Spinnrocke“. Kurz gesagt, es muss ein Mann mit einem Paar Eier sein...

Die Schlacht von Poitiers, eine der berühmtesten Schlachten des Hundertjährigen Krieges / Von Monsieur de France ausgewähltes Bild: Von Loyset Liédet – keine Quelle, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=344693

Man wählt also einen französischen Cousin des letzten Kapetingers in direkter Linie. Er heißt Philippe de Valois. Bei den Engländern sorgt dies für großen Zorn bei Edward III., dem Enkel des Königs, der somit genealogisch näher verwandt ist, allerdings mütterlicherseits. Er beschließt, dass er auch König von Frankreich ist. Das Ergebnis: der Hundertjährige Krieg. Die Stimmung ist angespannt...

Die VALOIS (1328–1589)

Die Könige Frankreichs aus der Dynastie der Valois regierten zur Zeit des Hundertjährigen Krieges, von Jeanne d'Arc, der Renaissance und den Religionskriegen: nicht mehr und nicht weniger.

Philipp VI. (1293–1350), der unfreiwillige Auslöser

Doppelte Krönung von Philipp VI. und Johanna von Burgund in Reims, 1328. Quelle: gallica.fr BNF

Philippe de Valois besteigt den Thron, weil Frankreich sich weigert, dass ein ausländischer König, vor allem ein englischer, aufgrund seiner mütterlichen Abstammung regieren darf. Man beruft sich also auf das berühmte Salische Gesetz. Dieser alte fränkische Brauch, den alle vergessen hatten, besagt, dass Land nicht über Frauen vererbt werden kann. Und das Königreich Frankreich ist für Juristen, die diesen Standpunkt vertreten, ein Land. Man vergisst also Eduard III. von England, den Enkel Philipps des Schönen, den Neffen des letzten Königs von Frankreich, der jedoch durch seine Mutter Isabella von Frankreich und somit durch die Frauen mit ihnen verbunden ist, und wählt Philipp von Valois, den Cousin des letzten Königs. Es versteht sich von selbst, dass Eduard III. diese Entscheidung nicht akzeptiert und sich daran macht, das zu erobern, was er als sein Erbe betrachtet. So beginnt der Hundertjährige Krieg, nicht wegen einer Grenzfrage, sondern wegen einer Frage des dynastischen Stolzes und der nationalen Identität. Philippe VI. hatte während seiner Regierungszeit nicht viel Glück: Er erbte einen Konflikt, den er nicht wollte, und musste dafür den Preis zahlen.

Karl V. (1338–1380), der Besonnene

Als Karl V. eintrifft, begreift er schnell, dass es töricht wäre, frontal gegen die Engländer zu kämpfen. Er ändert seine Strategie: Er erstickt den Feind, entzieht ihm die Ressourcen und kauft sich Loyalitäten. Er ist ein König, der mehr durch Intelligenz als durch Gewalt gewinnt, und sein wertvollster Verbündeter ist Bertrand Du Guesclin. Gemeinsam erobern sie im Laufe der Jahre verlorene Gebiete zurück und geben vor allem einem schwankenden Frankreich neues Vertrauen.

Übergabe des Connétable-Schwertes an Bertrand du Guesclin. Miniatur aus den Grandes Chroniques de France, Jean Fouquet zugeschrieben, um 1455-1460, BnF, Fr.6465.

Karl VI. (1368–1422), der gläserne König

Die Herrschaft beginnt gut – er wird sogar „Karl der Beliebte” genannt. Doch dann verliert er den Verstand. Er schreit, er sei aus Glas und man dürfe ihn nicht berühren, er erkennt seine Angehörigen nicht mehr, er verirrt sich in seinem eigenen Palast. Ein verrückter König auf einem zerbrechlichen Thron: Das ist das perfekte Rezept für einen Bürgerkrieg. Armagnacs gegen Burgunder, Brüder gegen Brüder – und währenddessen nutzt England die Gelegenheit, um wieder einen Fuß ins Königreich zu setzen.

Jeanne d’Arc (1412–1431), die Flamme in der Nacht

Historische Initialen, bekannt als Jeanne d'Arc à l'étendard (Jeanne d'Arc mit der Standarte), Fälschung aus der Zeit um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, Paris, Nationalarchiv.

Als alles verloren scheint und das Königreich kurz vor dem Zerfall steht, taucht ein junges Mädchen aus Lothringen auf, Jeanne, 17 Jahre alt, mit brennender Überzeugung. Sie unterstützt den zukünftigen Karl VII., richtet ihn auf, hebt die Belagerung von Orléans auf und gibt einem Volk, das nicht mehr daran glaubte, neue Hoffnung. Sie stirbt auf dem Scheiterhaufen, aber ihr Tod wird zu einem Gründungsmythos – dem eines Frankreichs, das sich manchmal dank seines Volkes selbst rettet.

Ludwig XI. (1423–1483), die Spinne mit den feinen Fingern

Ein kleiner, nervöser König, nicht besonders spektakulär, selten freundlich – aber verdammt effizient. Ludwig XI. zentralisiert, kontrolliert, manövriert und stellt den noch zu unabhängigen Adligen Fallen. Man stellt sich ihn immer vor, wie er mit zusammengekniffenen Augen schweigend seine Feinde beobachtet. Dieser König ist nicht extravagant, aber er festigt das Königreich auf eine Weise, die den Staat tiefgreifend prägt. Als Anekdote sei erwähnt, dass wir ihm die Erfindung der Post in Frankreich verdanken. Sein Sohn Karl VIII. heiratete Anne de Bretagne und vereinte das alte Herzogtum mit Frankreich, bevor er auf dumme Weise ums Leben kam, als er auf dem Weg zu einem Freund gegen einen Türsturz prallte. Wir sind nur kleine Fische.

Franz I. (1494–1547), die Renaissance in Person

François I. von Jean Clouet — Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30275305

Mit Franz I. ändert sich die Lage. Ein beeindruckender Mann. Er verkörpert den Geist der italienischen Renaissance: Kunst, Literatur, Architektur, Eleganz. Er fördert die französische Sprache, die er 1537 in Rechts- und Zivilakten zur Pflicht macht, holt Leonardo da Vinci nach Frankreich und lässt Chambord und Fontainebleau errichten. Sehr ehrgeizig stürzt er sich seinerseits in die Italienischen Kriege, die trotz des berühmten Sieges von Marignan 1515 zu einem Fiasko werden. Er will gegen seinen spanischen Rivalen Kaiser werden, schafft es aber nicht und wird nach einer Schlacht sogar gefangen genommen. Er war extravagant, aber nicht immer so begabt, wie es sein Streben nach Ruhm erforderte, dennoch gehört er zu den Königen, die Frankreich geprägt haben. Er verlieh Frankreich eine brillante kulturelle Identität und eine ästhetische Persönlichkeit, die bis heute zum Ausdruck kommt.

Schloss Chambord Foto von Tsomchat/Shutterstock

Heinrich II. (1519–1559), die schönen Jahre vor dem Sturm

Heinrich II. ist ein starker, energischer, sehr ritterlicher, aber auch eigensinniger König. Unter seiner Herrschaft vertieft sich die religiöse Spaltung zunehmend. Die Protestanten – auch Hugenotten genannt – sind nicht mehr nur einige wenige isolierte Bürger: Es sind ganze Gemeinden, einflussreiche Adlige und manchmal ganze Städte, die sich ihnen anschließen. Heinrich II. weigert sich, dies zu glauben. Für ihn ist das Königreich katholisch und muss es auch bleiben. Er unterdrückt die Protestanten mit der Entschlossenheit eines Mannes, der überzeugt ist, im Recht zu sein – was natürlich nur die Feindseligkeit und den Widerstand schürt. Es ist der Beginn religiöser Gewalt, Provokationen, Pamphleten, Angriffen auf Prozessionen, symbolischen und realen Scheiterhaufen – eine enorme Spannung, die wie ein herannahendes Gewitter brodelt. Und tragische Ironie: Gerade als das Königreich einen starken Vermittler brauchen würde, stirbt Heinrich II. bei einem Turnier, als ihm eine abgebrochene Lanze ins Auge trifft, und hinterlässt das Königreich in den Händen seiner zu jungen Söhne ... zum ungünstigsten Zeitpunkt.

Das in Deutschland erdachte verhängnisvolle Turnier / Von einem deutschen Druck aus dem 16. Jahrhundert, anonym – „Katharina von Medici und Heinrich III.“ Historia, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10347790

Die Söhne von Katharina von Medici: drei Könige und eine Tragödie

Franz II., Karl IX., Heinrich III. – drei aufeinanderfolgende Söhne, drei schwache Könige, drei instabile Regierungszeiten. Und kein einziger männlicher Erbe, um die Dynastie fortzuführen. Während ihrer Regierungszeiten entbrennen die Religionskriege. Katholiken gegen Protestanten. Und am 24. August 1572 bricht die Nacht über Paris herein und ... die Bartholomäusnacht verwandelt die Hauptstadt in ein religiöses Gemetzel. Das Blut fließt in den Gossen, der Hass prägt das französische Herz nachhaltig.

Das Massaker der Bartholomäusnacht in Paris im Jahr 1572 / Von François Dubois / Wikicommons

Heinrich III. (1551–1589), das Ende der Valois

Henri III / Von François Quesnel — https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Fran%C3%A7ois-Quesnel/63773/Portrait-d%2639%3BHenri-III.html, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=72999

Heinrich III., der letzte Valois, regiert in permanenter Spannung. Ein fanatischer Mönch, der zu Unrecht „der Barmherzige” genannt wird, ermordet ihn schließlich, indem er ihm ein Messer in den Bauch sticht. Bevor er stirbt, tut Heinrich III. etwas Entscheidendes: Er benennt seinen Nachfolger. Und dieser Nachfolger ist kein Valois, er ist kein direkter Kapetinger ... es ist ein protestantischer Cousin: Heinrich von Navarra.

Warum wechseln wir die Dynastie?

Weil es unter den Valois keinen direkten männlichen Erben mehr gibt. Und weil die Krone nicht über die Frauen weitervererbt wird, wählt man den Cousinenzweig. Problem: Henri de Navarre ist Protestant. Ein Teil Frankreichs schreit „Niemals!“, aber er reagiert mit Versöhnung, Geduld ... und einem berühmten „Paris ist eine Messe wert“.

Die Bourbonen kommen.

Auf seinem Sterbebett in Saint Cloud bestimmt Heinrich III. seinen Cousin Heinrich von Navarra, einen protestantischen Prinzen, zu seinem Nachfolger / Von Anonymem Wandteppich aus dem 16. Jahrhundert – „Katharina von Medici und Heinrich III.“ Historia, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10347879

Die BOURBONS (1589–1848)

Die Könige Frankreichs aus der Bourbonen-Dynastie, von Heinrich IV. bis Louis-Philippe, führten die französische Monarchie bis zu ihrem Ende, zwischen glorreicher Majestät, politischen Fiaskos und der Französischen Revolution.

Heinrich IV. (1553–1610), der König, der versöhnt

Heinrich IV. Von Frans Pourbus dem Jüngeren — [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=146364373

Henri de Navarre kommt in ein Königreich, das von Religionskriegen verwüstet ist. Frankreich ist zwischen Katholiken und Protestanten gespalten, und Henri ist Protestant ... zumindest auf dem Papier. Aber er hat etwas, was nur sehr wenige Könige hatten: ein Gespür für Versöhnung und eine Vorliebe für das Volk. Er versteht, dass er, um über Frankreich zu herrschen, den Hass mindern muss, anstatt ihn zu schüren. Deshalb konvertiert er zum Katholizismus – vielleicht nicht aus tiefer Überzeugung, sondern aus politischer Klugheit und aus Liebe zu seinem Land. Und er lässt diesen Satz fallen, der sprichwörtlich geworden ist: „Paris ist eine Messe wert.“

Die Abkehr Heinrichs IV. am 25. Juli 1593 in der Basilika Saint-Denis. Museum für Kunst und Geschichte von Meudon, Inv. A.1974-1-6.

Heinrich IV. konzentriert sich anschließend auf das, was seinem Königreich seit 40 Jahren fehlt: Brot, Landwirtschaft, Wohlstand. Er möchte, dass jeder Franzose „sonntags Huhn essen kann”. Das ist kein Populismus – es ist ein nationales Programm. Er stellt den Frieden wieder her mit dem Edikt von Nantes, das den Protestanten bürgerliche und religiöse Rechte gewährt. Er ist ein König, der Frauen liebt, muss man sagen, ein eingefleischter Verführer, ein Mann mit zärtlichem Humor – aber was die Eleganz angeht... viele Zeitgenossen bemerkten, dass er ein wenig nach Ziege roch, und das nicht nur nach der Jagd. Er wurde 1610 von Ravaillac ermordet. Ein absurder, brutaler Tod, eine nationale Wunde. Frankreich verliert vielleicht seinen menschlichsten König.

Die Ermordung Heinrichs IV. Stich / Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1360989

Ludwig XIII. (1601–1643), der Schweigsame und der Kardinal

Ludwig XIII. ist schüchtern, unsicher und introvertiert. Man muss sagen, dass er Schwierigkeiten hatte, sich gegenüber seiner Mutter Marie de Médicis durchzusetzen, die seinen Bruder Gaston bevorzugte und ihn für einen Idioten hielt. Er ist kein Mann, der laut spricht, er stottert sogar eher, aber er ist klug genug, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Er findet ein Alter Ego: Richelieu. Das Duo funktioniert wie eine Maschine zur Rezentralisierung des Staates: Die Macht der Großadligen wird gebrochen, Duelle werden verboten, das königliche Gesetz wird durchgesetzt. Das Königreich löst sich allmählich von der turbulenten Aristokratie und tritt in die Ära des modernen Staates ein. Ludwig XIII. ist kein extravagantes König – er ist effizient, konsequent, entschlossen und diskret. Ihm ist bereits ein besser geführtes, besser verwaltetes Frankreich zu verdanken, das von feudalen Unruhen befreit ist. Und vor allem: Frankreich lernt, eher dem Staat als den Baronen zu gehorchen.

Ludwig XIII., gekrönt von der Siegesgöttin, Öl auf Leinwand von Philippe de Champaigne, 1635, Louvre-Museum.

Ludwig XIV. (1638–1715), die Sonne, die alles verbrennt

Ludwig XIV. in Krönungsgewand / Von Hyacinthe Rigaud — wartburg.edu[toter Link], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=482613

Ah... Ludwig XIV. Der berühmteste. Der Junge, der in seiner Kindheit (während der Fronde) beinahe vom Adel vernichtet worden wäre und der daraufhin mit einem politischen Meisterstück reagierte: Er sperrte die Adligen in einen Palast. Versailles ist keine architektonische Fantasie – es ist ein goldener Käfig. Die Adligen kämpfen dort um die Nähe des Königs, um einen Blick, um einen Hocker, um ein Lächeln. Und währenddessen bleibt die wahre Macht in den Händen des Herrschers. Ludwig XIV. regiert so lange – 72 Jahre! –, dass die Franzosen schließlich glauben, die absolute Monarchie sei etwas Natürliches. Er strahlt durch Krieg, Diplomatie, Kunst, Tanz, Inszenierung, aber auch durch Stolz. Er ist genial und unnachgiebig: großartig und manchmal erdrückend. Mit ihm wird das Königreich zu einem permanenten Spektakel – aber einem Spektakel, das mit fester Hand regiert wird.

Garten und Schloss von Versailles / Foto: Vivvi Smak/Shutterstock.com

Die Franzosen jener Zeit kennen die Kehrseite der glorreichen Medaille Ludwigs XIV. Auf dem Land herrscht Hungersnot. 1685 führt die Aufhebung des Edikts von Nantes zur Verfolgung der Protestanten und zu ihrer Auswanderung, insbesondere in das heutige Deutschland. Frankreich steht am Ende der Regierungszeit kurz vor dem Zusammenbruch, hält aber durch.

Ludwig XV. (1710–1774), der Zwiespältige, der Charmante und der Zweifler

Ludwig XV., lange Zeit als der schönste Mann seines Königreichs angesehen, in Krönungsgewandung : Von Hyacinthe Rigaud – Quelle unbekannt, gemeinfrei, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1751541

Ludwig XV. besteigt im Alter von fünf Jahren den Thron. Er ist ein Kindkönig, ein kleiner Junge, den man mit Zärtlichkeit betrachtet. Man sagt: „Er wird der Geliebte sein.“ Und am Anfang ist er das auch. Aber Ludwig XV. ist ein Mann, der seiner Macht misstraut, der sich selbst als König nicht mag. Er ist schüchtern, unentschlossen, zweifelt an sich. Dafür liebt er die Liebe – und die Frauen lieben ihn. Seine Mätressen spielen eine immense politische Rolle, insbesondere die Marquise de Pompadour. Man wirft ihm vor, seinen Favoritinnen zu viel Einfluss zu gewähren, aber dabei vergisst man, dass Ludwig XV. ein sensibler, instinktiver, manchmal zerbrechlicher König ist. Er regiert lange, versucht, den Frieden zu wahren, lässt sich jedoch in den Kontinentalkrieg hineinziehen, insbesondere in den Siebenjährigen Krieg, und verliert zahlreiche Kolonien jenseits des Ozeans, darunter vor allem Kanada und Indien. Er hält an den monarchischen Prinzipien fest, insbesondere gegenüber dem Parlament, und ist völlig taub gegenüber den Philosophen der Aufklärung. Unter seiner Herrschaft verliert die Monarchie an Majestät, gewinnt aber an Intimität – und die Revolution bahnt sich bereits an.

Ludwig XVI. (1754–1793), der Mann guten Willens in einem Sturm

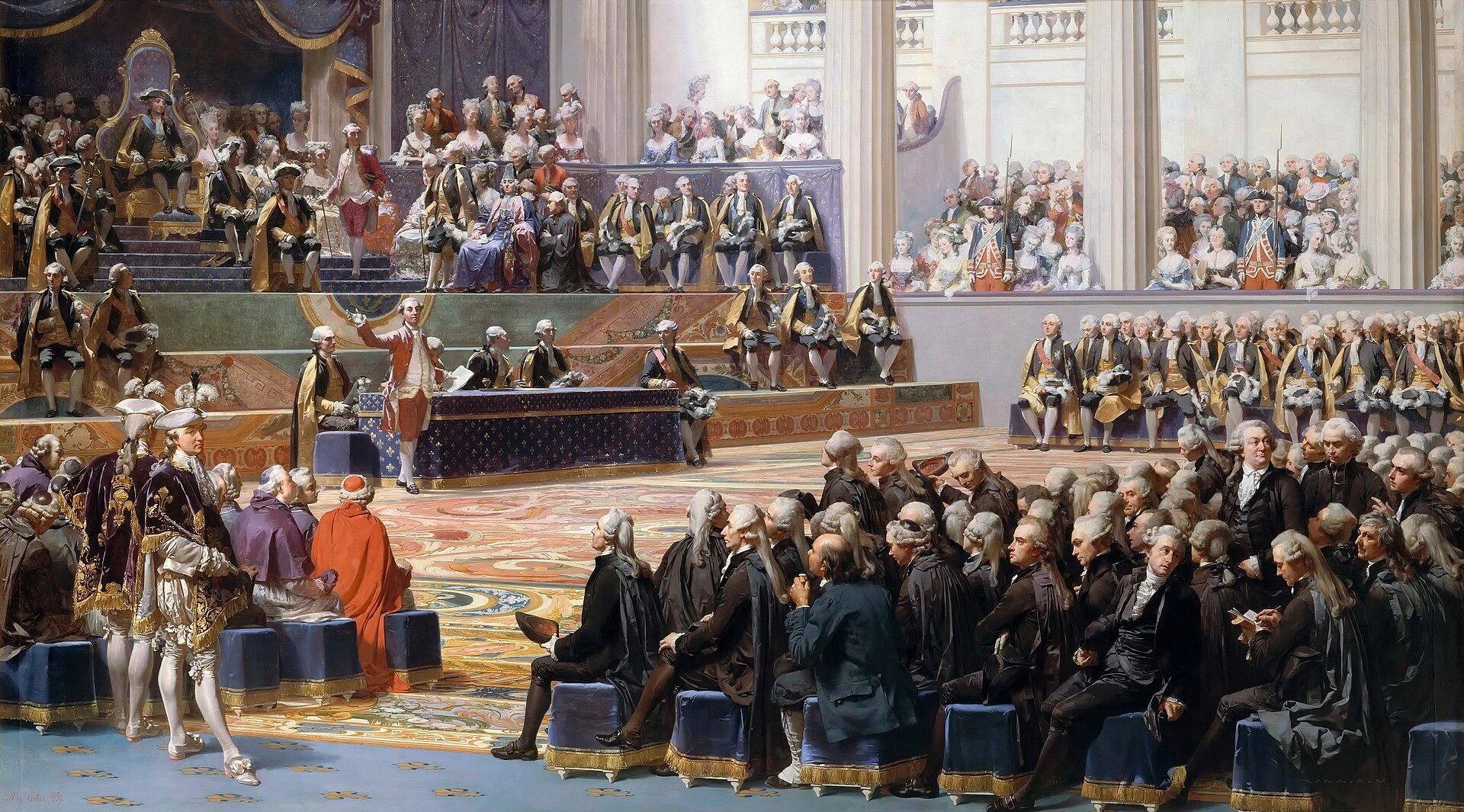

Ludwig XVI. auf seinem Thron bei der Eröffnung der Generalstände, Beginn der Französischen Revolution, 5. Mai 1789, Auguste Couder, 1839, Musée de l'Histoire de France (Versailles).

Ludwig XVI. ist ein aufrichtiger, ehrlicher, fast schüchterner Mann, ein Liebhaber der Schlosserei und ein guter Ehemann (was in seiner Kaste selten ist). Aber er kommt zu spät. Er erbt ein finanziell erschöpftes, politisch nervöses und philosophisch brodelndes Königreich. Er will Gutes tun – aber ihm fehlt das politische Gespür für seine Rolle. Marie-Antoinette ist jung, missverstanden, ungeschickt und wird verspottet. Das Königspaar ist tragisch: im Grunde sympathisch, aber von der Geschichte erdrückt. Die Revolution bricht aus. Die Monarchie bricht zusammen. Ludwig XVI. wird 1793 guillotiniert. Sein Tod ist ein tiefer Einschnitt in der französischen Geschichte – der König stirbt, der Bürger wird geboren.

Der Tod Ludwigs XVI. / Von Desfontaines/Swebach – Museum der Französischen Revolution, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=65041409

Ludwig XVIII. (1755–1824), die vorsichtige Rückkehr

Man hat dem König den Kopf abgeschlagen ... und doch kehrt der König zurück. Ludwig XVIII. besteigt nach Napoleon erneut den Thron. Aber er ist kein arroganter Monarch. Er tritt als Balancekünstler auf. Er versteht, dass Frankreich nicht mehr das Frankreich von 1789 ist. Er akzeptiert eine Verfassung. Er regiert mit Kammern, Abgeordneten und einer manchmal feindseligen Presse. Ludwig XVIII. ist ein vernünftiger, ruhiger König, der eher nach Stabilität als nach Rache strebt.

König Ludwig XVIII. in seinem Arbeitszimmer in den Tuilerien, Gemälde von François Gérard, Schloss Maisons-Laffitte, 1823. Foto von Benjamin Gavaudo – https://regards.monuments-nationaux.fr/fr/asset-70082, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84451904

Karl X. (1757–1836), der Reaktionär

Charles X. hingegen möchte Frankreich in die Vergangenheit zurückführen. Er ist für seine Zeit zu monarchistisch, zu absolutistisch, zu sehr an Privilegien gebunden. Frankreich murrt, dann tobt es und stürzt schließlich seine Herrschaft während der Trois Glorieuses von 1830. Oft mit einer Birne verglichen, fällt Charles X. wie eine überreife Frucht vom Baum.

Charles X. war der letzte König, der in Reims gekrönt wurde / Gemälde von François Gérard – http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/gerard/, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1473229

Ludwig XIX. (1775–1844), der König für zwanzig Minuten

Ja, es gibt ihn. Louis-Antoine de France. König von Frankreich während ... der Zeit, in der Karl X. abdankte und er selbst seinerseits abdankte. Etwa zwanzig Minuten. Die kürzeste Regierungszeit unserer Geschichte. Wir hatten nicht einmal Zeit, dafür oder dagegen zu sein.

Die Orléans

Louis Philippe legt vor den Kammern seinen Eid ab Von Ary Scheffer – Paris Musée Carnavalet Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100168910

Louis-Philippe (1773–1850), der Bürgerkönig

Louis-Philippe ist eine andere Art von König: bürgerlich, Freund von Regenschirmen und Bürgersteigen, offizielles Porträt in schlichter Kleidung. Er verkörpert eine fast republikanische Monarchie, in der der König eher einem Präsidenten als einem absoluten Herrscher gleicht. Aber das Volk will schließlich noch mehr, die Bourgeoisie übernimmt die Macht, die Monarchie geht unter ... und Frankreich gleitet in die Republik ab.

FAZIT

Das war's. Sie haben fünfzehn Jahrhunderte Geschichte mit Königen durchlaufen, die geweint, geliebt, getötet, gebetet, geschworen, erobert, regiert, versagt und ein Frankreich, das sich erinnert hinterlassen haben. Das ist natürlich sehr vereinfacht, und ich lade Sie ein, Bücher zu lesen, um mehr und vor allem besser zu erfahren. Sicher ist, dass die französische Monarchie nicht nur aus einer Reihe staubiger Porträts besteht: Sie ist eine Galerie von schillernden, faszinierenden, tragischen, manchmal lustigen, manchmal auch schrecklichen Persönlichkeiten – aber immer zutiefst menschlich und prägend für Frankreich.

Das mit Blattgold verzierte Gitter mit dem Wappen Frankreichs, das den Ehrenhof von Versailles verschließt / Foto ausgewählt von Monsieur de France: von Rodrigo Pignatta von Pixabay

FAQ – Fragen, die man sich wirklich über die Könige Frankreichs stellt

Welcher französische König regierte am längsten?

Ludwig XIV., der Sonnenkönig, regierte 72 Jahre lang — einer der längsten Regierungszeiten der Weltgeschichte.

Welcher König regierte am kürzesten?

Ludwig XIX. — ungefähr 20 Minuten im Jahr 1830. Ein Augenblick auf dem Thron.

Welcher König prägte Europas Kultur am stärksten?

François I. Er brachte die Renaissance-Kultur nach Frankreich, holte Leonardo da Vinci ins Land und stärkte die französische Sprache und Kunst.

Wer gilt als besonders kluger Herrscher?

Karl V., der Weise. Er setzte auf Strategie und Verwaltung statt auf rohe Gewalt und stärkte damit das Reich nachhaltig.

Welcher König hatte den romantischsten Ruf?

Heinrich IV., bekannt für Charme, zahlreiche Liebesbeziehungen — und für das Edikt von Nantes, das religiöse Toleranz brachte.

Warum endete die französische Monarchie?

Durch eine Kombination aus finanzieller Krise, sozialer Ungleichheit, neuen philosophischen Ideen — und der Französischen Revolution, die das Volk politisch ermächtigte.

Was unterscheidet die französische von der britischen Monarchie?

In Frankreich endete die Monarchie im 19. Jahrhundert endgültig und wurde von einer Republik abgelöst. In Großbritannien entwickelte sie sich weiter und besteht bis heute. In Frankreich verschwanden die Könige — aber ihre Geschichte lebt fort.